我们先讲海外,因为明年海外的不确定性比国内更多,特朗普2.0可能有难以预见的影响。

大选前,我们写了一篇报告,题为《美国反对美国》,很多人问为什么起这个标题,我说既是致敬,也是callback。因为大选就是美国反对美国。

今天站在任何一个视角上,都很难窥探到美国经济的全貌。对美国经济而言,最重要的数据是就业、收入、消费、服务业,这些硬数据都不错。但是软数据却折射出分裂和对立:既有高端消费和商务出行的稳健增长,又有“一元店Dollar General”的业绩暴雷;既有高过疫情前水平的车贷与信用卡违约率,又有见底企稳的地产销售和稳步增长的房价水平;既有制造业的持续低迷,又有服务业的高景气延续。

近期美国破产重组企业数量超过了疫情前的水平,中小企业的信贷条件依然处于收紧区间,但与此同时,美国高收益债的利差还低于2019年,对应的HY CDX也仅回到了2022年3月加息开始时的水平,表明金融市场并未对信用收缩展现出明显的担忧。美国经济两极分化成为了疫情以来的常态:总量增长无虞,但结构矛盾日益加剧。大选后的出口民调显示,六成民众认为自己比四年前过得差,但拜登政府这四年间,美国实际GDP增长了12.2%,人均GDP增速也高于历史趋势。更好的经济对应的是更差的感受,“氛围衰退”是美国民众的体感特征。两头在变好:一头是靠财产收入,拥有资产的中高收入居民受益于高通胀的名义增长和财政刺激下的实物资产增值,一头是负债不高、靠劳动收入,低技能劳动者则有着更高的薪资增速。中间在变差:既无法“出卖苦力”,也无法“坐享其成”,最典型的是刚毕业的大学生——背负学生贷款,但相对高技能的白领工作又受到移民的冲击,劳动收入并未明显增加;房价上行让买房也变得遥遥无期,在美国阶级社会中流动性变弱。绝大多数美国人处在财富光谱的中间,中间群体因为收入增长无法跑赢通胀,感受更加痛苦。这次大选是自奥巴马以来最正常的一次。经济是选民最关注的议题,没有之一。民主党的身份政治、性别政治、族裔政治在选举中失效,越来越多的选民用脚投票,反对政治正确。四年前,拜登在女性选民中的支持率是57%,在黑人选民中的支持率是90%以上,而哈里斯作为女性黑人候选总统,身份政治的buff叠满,结果在女性选民中的支持率掉到了53%,在黑人选民中的支持率掉到了85%。这次拉丁裔选民52%支持哈里斯,46%支持特朗普,差距只剩6%,而四年前的差距是33%。大选的结果就是美国反对美国,GDP增速再高,股票表现再好,都不足以让大多数中间群体有更强的经济获得感,普通人的经济获得感,就是物价要稳定,实际收入要增长。这不仅给特朗普2.0敲响了警钟,也给推行MMT的支持者们都敲响了警钟——举债支持低效率的经济,不是免费的午餐。民主党丢掉美国大选并不特殊,这只是今年全球执政党大选“翻车”的又一个例子。石破茂当选日本往右,马克龙面临左右夹击,德国朔尔茨正在被右翼逼宫,已经右过的英国和印度,今年又开始往左。因为疫情以来的四年,是财政缺乏纪律的四年,是MMT登堂入室的四年,是滞胀肆虐的四年,民众对执政党的不满情绪普遍上升。由于大多数人在分配中受损,现在的大多数反对四年前的大多数,所以左完了右,右完了左,成为一种普遍的政治现象。特朗普也难逃拜登的困境,拜登今天面临的困境也是特朗普四年前曾经面对过的,无论谁执政,内核都是对内赤字货币化,对外重构产业链,带来效率损失,最终加剧滞胀。而这次国会选举和两年前结果差别不大,特别是众议院,共和党领先优势很小,如果滞胀加剧,2026年中期选举有可能国会再次分裂。

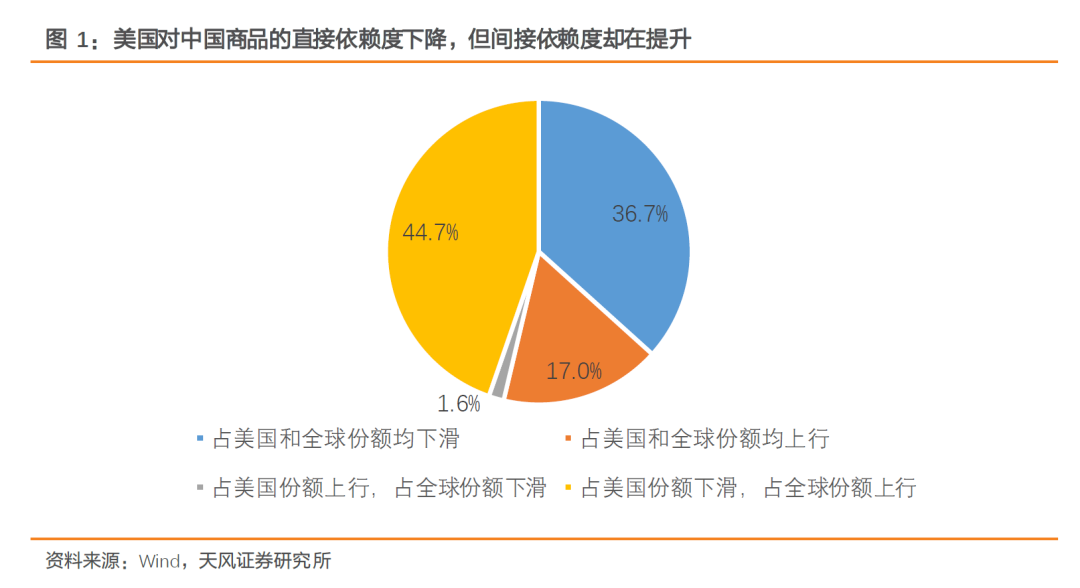

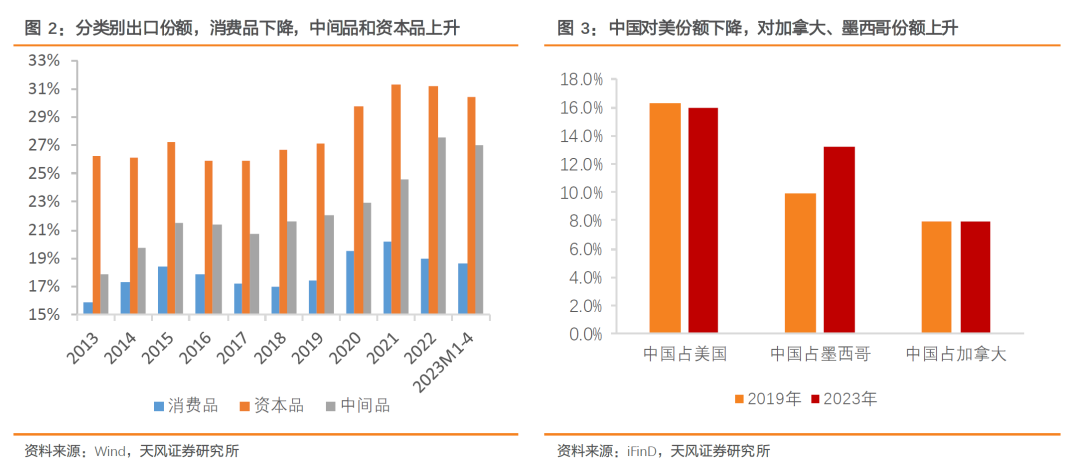

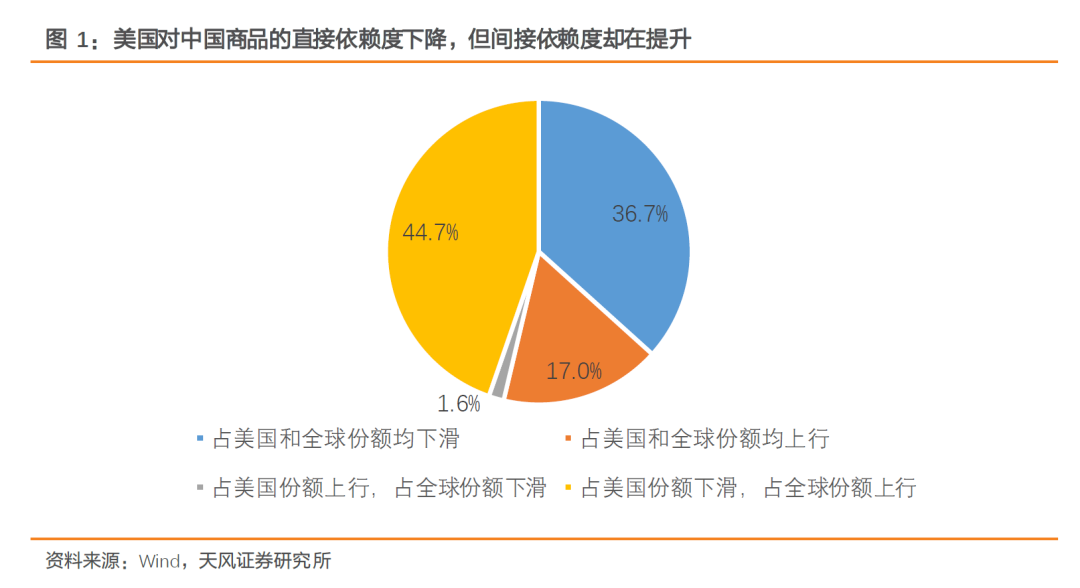

马斯克是有可能真正推动美国走出滞胀的人。特朗普的内阁成员大多是执行者,没人能够深刻影响特朗普,但马斯克是个例外,他不仅投入竞选资金,还亲自参与其中。虽然他并非政府内阁成员,但他不仅可以对特朗普的政策(和提名内阁成员)产生影响,甚至在解决滞胀问题的执行层面还能发挥更大的作用。马斯克的地位犹如“影子总统”,重要性仅次于特朗普。控制政府支出和提高生产效率是走出滞胀的关键。控制支出意味着减少政府的行政开支,而增加收入则依赖于提高生产效率,这两方面都与马斯克直接相关。前者需要AI提升监管效率,后者需要AI提升生产效率。在时间和空间都相对有限的情况下,马斯克能否通过AI帮助特朗普按下滞胀的休止按钮,能否与特朗普的内阁成员合作,以及能否与特朗普长期和平共处,是美国经济未来最大的变数。治美国并非烹小鲜,裁减公司雇员的经验是否适用于裁减公务员和削减联邦财政预算,这不仅仅是法律诉讼的问题,还涉及与政治利益的冲突,不仅得罪民主党,也包括共和党的建制派,甚至特朗普的支持者。这些被裁员的公务员能否从政府部门转向私人部门?能否转向现代服务业或制造业?私人部门在放松监管后的繁荣能否吸纳政府部门的成员?这些都面临这巨大的未知。(详见《马斯克变法》)AI对马斯克的变革和特朗普能否终结滞胀至关重要,对美股、美元、美债、以及维持财政扩张的美国经济都至关重要。AI对中国也很重要,美国的AI的技术创新有一定先发优势,但应用的场景在中国更加丰富多元,要落地到制造场景硬件革命需要中国,这是中美可谈的地方,也是马斯克发挥空间较大的地方。尽管马斯克没有政治经历,但从潜在作用来看,他可能在美国对外关系方面成为当代基辛格,成为中美关系渐行渐远的反作用力。第一,特朗普毕竟还是商人思维。特朗普的从政经历是从当总统开始的,世界观、价值观的形成来自于地产商人的思维方式。讲世界观,地产商不做全球贸易,只代表了国内资本,而民主党代表了国际资本。讲价值观,特朗普还是要通过谈判来做交易,不是民主党那套民主价值观。我们是效率更高的一方,谈经济利益是我们可以接受的,好过于谈意识形态。第二,中国企业在贸易摩擦中得到历练。从过去经验来看,贸易摩擦加速了中国企业的出海和全球化,加速了中国的核心供应链突破卡脖子,实现自主可控。如果没有外部压力的话,中国企业可能不会那么快凝聚共识,坚决出海。当前中国领导了再全球化,而美国领导了逆全球化。应对贸易摩擦,中国还是有成功经验的,就是用出海,用制造业的网络效应和规模效应,去应对逆全球化,出海是出口的升级,也是中国经济转型的必然一环。从2017年到现在中美贸易摩擦已经七年了,期间中国出口的全球份额占比越来越高,对经济的贡献也越来越大、我们在报告《“特朗普税”对出口利大于弊》中研究了被美国加征关税以后,中国商品出口的变化。结果发现,2023年比2017年,17%的商品对美和对全球份额提高,44.7%的商品对美下滑但是对全球份额提高,加起来将近三分之二。

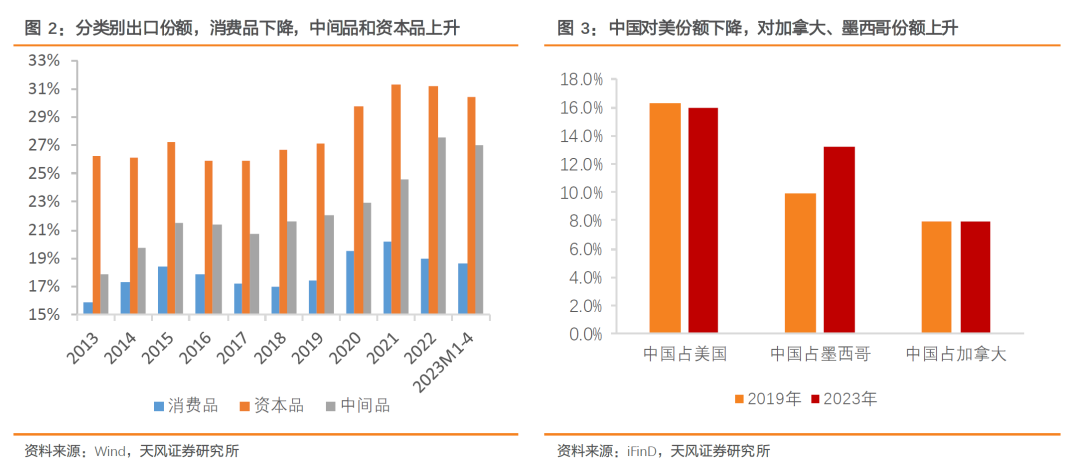

从贸易摩擦的结果来看,中国对美出口下降,但是对东盟、墨西哥出口上升;份额下滑的主要都是消费品,提升的主要是中间品和资本品等高附加值产品;同期美国对中国商品的(直接和间接)依赖程度(完全消耗系数)不降反升。贸易摩擦倒逼了国内产业升级,扩大了中国制造的规模效应和网络效应,所以不用过度担忧贸易摩擦给中国经济带来的长期影响。

第三,地缘政治的压力可能小一点。特朗普秉承孤立主义、美国利益优先、削弱盟友体系,同时也愿意停止俄乌战争,有利于改善中国和美国盟友(欧洲、日本、韩国)的贸易紧张关系。从特朗普第一任期来看,美元指数累计下跌10.3%,人民币相对美元升值6.3%,A股仅在2018年因贸易摩擦和去库存带来了持续下跌,其余时间均有上涨。所以,特朗普对A股的影响是“精神”压力大,“肉体”伤害小。

对中国而言,应对特朗普关税政策可能会做两个准备。一个是持久战,储备更多的政策以应对风险,比如地方政府化债防风险,贸易摩擦对等反制以战促和,保证自身不要出现问题。另一个是运动战,做动态博弈的准备,根据外部变化后发制人,在美国普遍加征关税的同时,对美国盟友降低关税,用出海的成本下降应对产业链重构的成本上升,用自主可控应对供应链卡脖子,用单边开放应对单方面加税,用更大的制造业网络效应应对更大的外部冲击。

一个国家变强的标志之一是企业走出去,开始是出口后来是出海,开始是货物出去,后来就是人出去、理念出去、管理出去、组织架构出去,最终这些企业配置全球的资源,成为国际化的公司。中国,向内是做减法,往外是做加法,企业出海就是做加法。

如何定义当前的中国经济?大部分现象只是“表”,内里是转型。转型体现在不同的方面,但本质是和过去靠规模扩张、债务驱动、不断做大体量的时代告别。

当前的经济增长是切实存在的。近三年,房地产每年输出10个百分点左右的投资下降,20个百分点左右的销售下降,土地出让金持续大幅下降,但结果是经济增速每年都很稳定的保持在4%-5%之间。有增量经济才能保持相对稳定的状态,这个增量就是制造业效率提升带动出口、拉动出海,大量的制造业附加值和利润分配给了不靠金融杠杆、不靠债务驱动、不靠透支未来收入的产业和劳动者。

转型过程中,不同个体、不同产业、不同行业的感受是不一样的,转型成本的分摊是不均匀的。有人做减法、有人做加法,有的行业已经完成了转型,有的行业才刚刚开始转型。做半导体、AI、汽车产业链的行业,这些年受益于经济转型的红利,可能感受会更好一些,但地产、金融等行业的体感可能更痛苦。转型的感受差异也表现在消费分化。

消费分化的背后是居民收入和资产端的分化。一、二线城市由于房价更高,资产净损失的规模也更大。其中,中国最大的住房资产净损失群体,可能是2017-2023年期间的一、二线城市购房者,主要是90后的初次购房群体和80后的改善换房群体,这也是中国负债比重最高的群体。不同年龄、不同城市的居民,不仅资产增速和负债水平存在分化,收入增速也存在分化。上半年个人所得税增速-5.7%(占就业人数不到9%),但居民可支配收入增长5.4%;可支配收入的中位数增速高于平均增速0.5个百分点,反映出一个事实:高收入群体的收入增速低于中低收入群体的收入增速。高收入群体,面临的是收入增速下降、住房资产净损失、债务参与率高等问题,体现为提前还贷和消费降级;靠经营性收入和工资性收入为主的中低收入群体,过去几年没有获得杠杆驱动的资产增值,但从23年开始收入改善,体现为大众消费旺盛和服务消费高增。(详见报告《复杂中国》,2024.8.27)麦肯锡今年做了一个关于中国消费预期的调查。消费预期最乐观的群体是58-65岁的中高收入银发阶层和25岁以下的Z世代,其次是中高收入的三线城市的中年人(42-57岁)和中老年人(58-65岁),这些群体债务负担少、受房产缩水的影响也小,所以普遍对未来日常消费增长预期较高。消费预期最悲观的群体是一二线城市的三四十岁的“千禧一代”,即80后、90后,这个群体经历了房价的快速上涨,但是普遍带有杠杆,买房需要贷款,经历了房价的快速上涨和下跌。这也反映了当前的转型成本是不均匀承担的。这个转型要持续多久?我们需要一个标尺,这个标尺在我看来就是房地产。地产是当前真正意义上还在做减法的,而且对消费、财政、投资和公共支出造成影响,也拖累了上下游产业链。地产什么时候见底,转型什么时候基本完成。

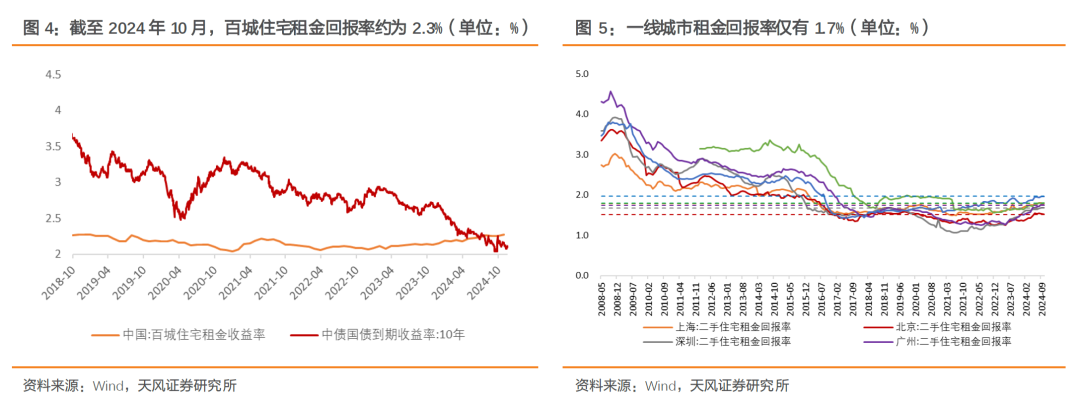

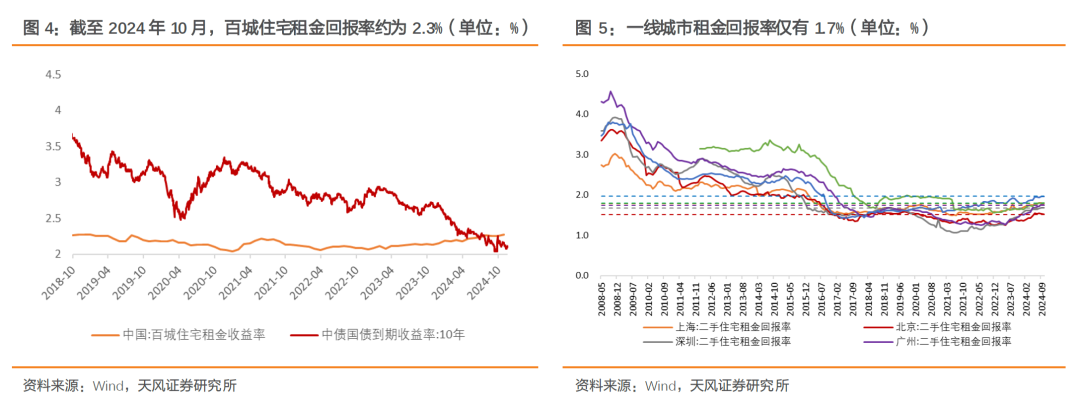

第一个指标是租金回报率。房地产的投机属性消失,但投资属性不会消失。很多人说投资和投机没区别,还是有区别的。部分二线城市住宅的租金回报率已经到了3%以上,超过了过去一年30年国债收益率的波动上限。如果买房子租出去能有3%的收益,还是能稳定高于理财收益率的。把房地产当成投资品来看,租金回报率超过30年国债收益率是一个国际通行的经验,估值才算比较稳定。我们还差一点,但也不远,目前百城平均租金回报率2.3%,一线城市平均1.7%。

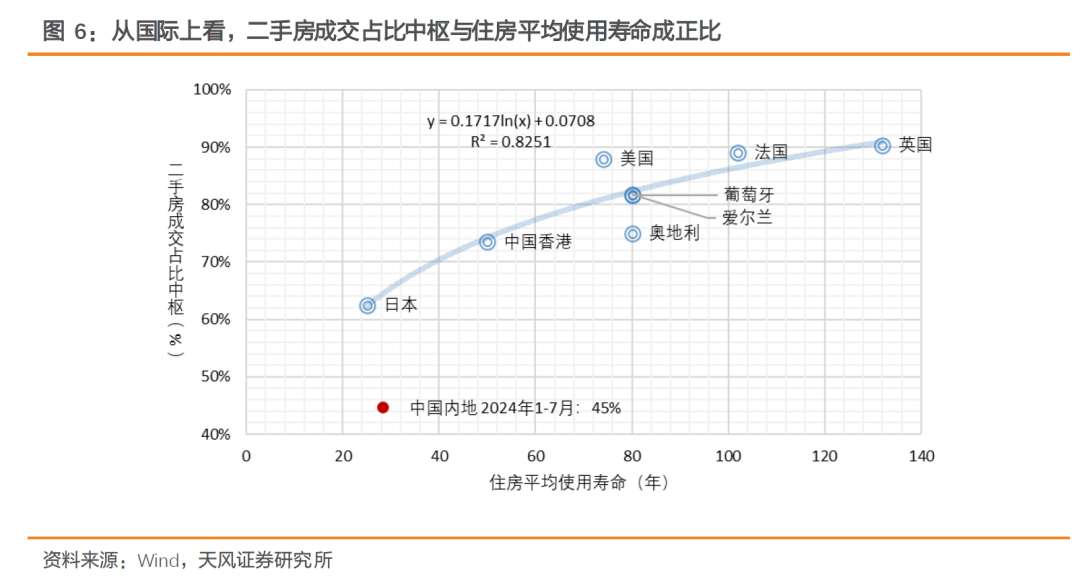

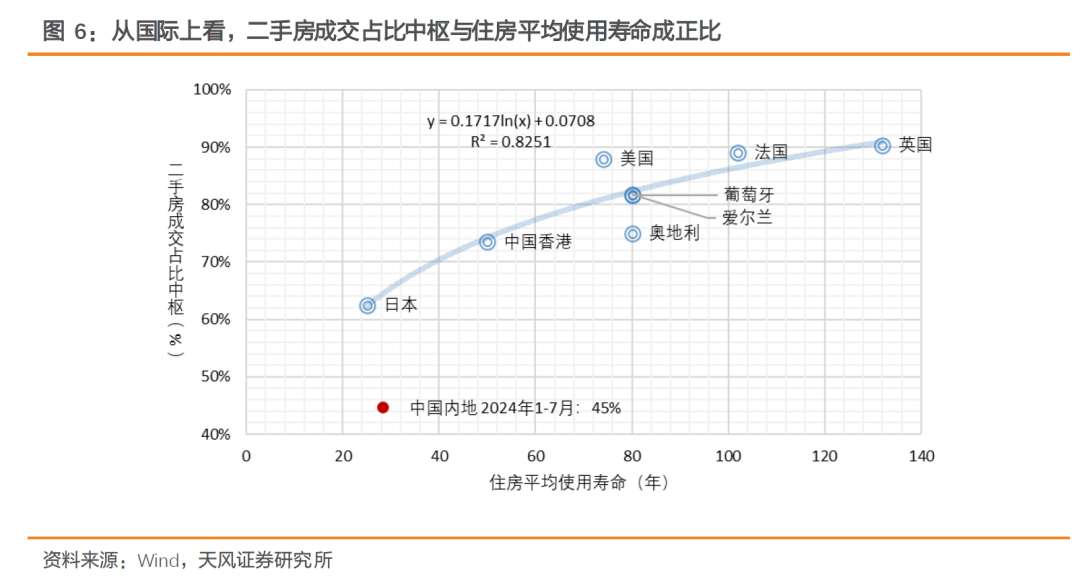

第二个指标是二手房成交占比。截至2022年末,我国存量住房面积约为313亿平方米,住房空置率约为15%。房价上涨的时候房东更倾向于持房待涨,房价预期一旦反转就开始挂牌出售,二手房形成了对新房的挤出,这导致新房销量的底部无法估计,因为空置的库存和房东的预期是难以计算的。但房地产市场进入稳态以后,会以二手房成交为主,新房主要来自存量房的折旧更新和追求更高品质的改善性需求。(详见《分析地产问题的三个视角》,2024.7.8)

二手房成交占比的稳定水平取决于房屋的使用寿命,使用寿命越长,二手房成交占比就会越高。比如英国的住房平均使用寿命能够达到132年,所以二手房的成交占比可以达到90%;而日本的住房平均使用寿命只有25年,其二手房的成交占比中枢就只有62%。中国内地的住房平均使用寿命略高于日本,但低于中国香港,因此在房地产市场进入成熟期后,中国内地二手房的成交占比理论上应该高于日本(62%),低于中国香港(73%)。根据我们测算,中国内地的二手房成交占比可能还有15-20个百分点左右的提升空间。(详见《中国房地产市场,离成熟还有多远?》,2024.8.8)

地产下行对地产政府的影响可能更大。毕竟居民存款远大于房贷规模,还可以提前还贷,但土地出让收入下滑的同时,地方政府的刚性财政支出(占可用财力的八成左右 )很难压降,风险的积聚带来了政策的转折。

926政治局会议、1012财政部新闻发布会、1108人大常委会,都指向防范地方财政风险。926政治局会议提出“当前经济运行出现一些新的情况和问题”。1012财政部新闻发布会说了“全国一般公共预算收入增速不及预期”、“一些地方出现了债务风险隐患”、“局部地区三保压力增大 ”这三个财政风险。1108人大常委会推出“12万亿化债”为地方政府松绑。目的是让地方政府能够轻车上路,这个路不是重回债务扩张投资加杠杆的老路,而是让地方政府加速转型。

只靠化债解决不了财政缺口,最终一定要改革。改革方案三中全会已经告诉了我们答案,就是六个字“钱变多、事变少”。有能力的多赚钱,没能力的少花钱。“钱变多”,就是增加地方的财政收入,培育税源,调整税种;“事变少”,核心是改革考核机制,重塑央地关系。

二十届三中全会的改革非常重要,有三个方面值得关注。

一是要素市场化、统一大市场,提高效率,引导要素由低效率部门流向高效率部门。这次三中全会中土地制度有很深刻的变化,提出了“地随人走”的构想,人去哪儿、地去哪儿,而不是人跟着地跑,“建立新增城镇建设用地指标配置同常住人口增加协调机制”,哪里留住了更多的人,哪里的建设用地指标就变多,哪里的人流出了,建设用地指标返耕,资源分配发生的变化。

二是户籍制度的改革。“地随人走”了,人也需要自由流动。最近广州放开了落户限制,做了一个尝试,无论学历高低,买了房交了税就可以落户获得公共服务 。对地方政府而言,聚集了人口,就聚集了土地资源;吸引了人,就吸引了企业和税收;有了税收,才有能力提供更多和更优质的公共服务,进而聚集更多的人,带动更多的税收,从而形成新的财政循环。

三是地方政府考核机制的转变。《决定》明确提到“建立促进高质量发展转移支付激励约束机制”“规范地方招商引资法规制度,严禁违法违规给予政策优惠行为”。用调整地方政府激励方式推动市场竞争“反内卷”的转型,打造公平的营商环境。以后地方的发展会多元化,比的是营商环境和公共服务,“GDP”依然重要,但是增加了隐性债务清零、债务防风险、三保支出、公平竞争、绿水青山这些约束。

“改革”也推动了A股的质变。7月下旬三中全会召开之后,人民币汇率由贬转升,一系列货币、财政、地产、化债政策相继出台,才有了A股的反转。对于明年A股来说,这是不会改变的底层逻辑。(详见《反转的底层逻辑没有改变》)

风险提示

国内政策落地不及预期,地产调控政策存在超预期的可能性;中美贸易摩擦超预期,美国劳动力供给修复不及预期,美元指数波动超预期,美国降息幅度超预期。