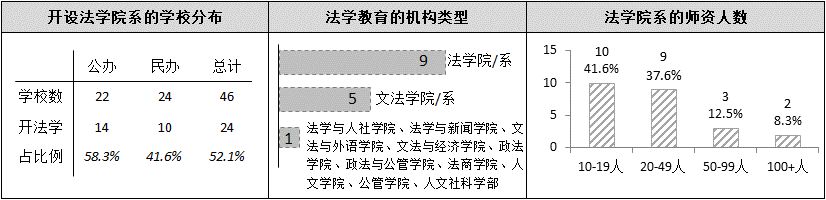

张阳,武汉大学法学院讲师,武汉大学-墨尔本大学联合培养法学博士,研究方向:经济法、金融法。本文发表于《法学教育研究》2021年第1期,推文有删减,具体内容以期刊为准。感谢作者授权推送。 作者联系方式:zhangyang@whu.edu.cn 目 次 一、结构化衔接:法学教育体系的十级资格与三重过程 二、国际化凸显:法学教育内容与方式的二维拓展 三、组织化保障:法学教育促进主体的内、外分工 四、彷徨渐起?——商业过度竞逐与执业门槛隐忧 五、中国的择鉴:法学教育改革进路的突破与坚守 “法治兴则国兴,法治强则国强。”法学教育是国家法治建设的基石,是法治人才和法律共同体塑造的根本所在。2014年党的十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》关注创新法治人才的培养机制改革,2018年教育部、中央政法委又发布“卓越法治人才教育培养计划”强调多元法治人才的培养模式。从政策角度看,法学教育被日益重视,其改革步伐也不断加大。囿于历史原因,较于西方发达国家,我国法学教育虽有本土之探索,但发展缓慢,域外经验仍是不可或缺的重要借鉴资源。关于学习对象,我国先后经历了向“北”借鉴苏联、向“东”参考日韩及向“西”学习欧美的渐变过程,但鲜有将视角移向“南”方。澳大利亚作为南半球经济最发达、法制最健全、法学教育最完善的国家,其发展经验可为我国改革提供不同思路。当然,值得注意的是,澳大利亚是普通法系,而我国更多归于大陆法系,二者比较学习之可行性何在?首先,法系差异并不能从根本上影响法学教育,判例和法规的主导进路并非完全区隔,二者在内容结论上具有诸多相通性;其次,从教育模式进路来看,澳大利亚与中国情形相近,其并非创始性的法学教育“领头羊”,存在“延袭英国”“借鉴美国”“关注日德”“联结亚洲法域”并极力推进自身资源挖掘的综合特色,在域外经验借鉴和本土资源坚守上存在取舍;而且,以问题主义为导向,中、澳在上世纪90年代末至今均存在法学教育急剧扩张之现象,商业化日益渗透、法学教育质量堪忧、国际化需求不断扩张、实践与理论重心难以平衡、就业困难局面不易纾解等问题在两国均有显现。因此,澳大利亚的经验和彷徨也在很大程度上折射了中国法学教育面临的问题和挑战。本文首先从结构化、国际化和组织化三方面探析澳大利亚法学教育的先进经验,然后关注其面临的商业过度竞逐和执业门槛隐忧的双重困扰,最后从选择性借鉴视角出发,从突破和坚守两个角度,回归中国法学教育改革路径的探讨。 一、结构化衔接:法学教育体系的十级资格与三重过程 澳大利亚在1788年沦为英国殖民地,在至今230余年历史中,出现三次法学院增长浪潮。(1)第一波浪潮始于19世纪中后期,四所法学院依次建立,1855年悉尼大学首设法学院,但1857年墨尔本大学法学院率先授课,随后,阿德莱德大学和塔斯马尼亚大学分别于1883年和1893年跟进设院;受一战和二战的影响,20世纪上半页法学教育基本陷于停滞,但仍有两所大学开设法学院(1927年西澳大学和1936年昆士兰大学),这种格局保证6个州均有法学院校。(2)随着二战结束,上世纪60年代出现第二次法学院扩张浪潮,从1960年联邦设立的澳国立大学异军突起到1977年理工类昆士兰科技大学布局法学教育的十余年间,6所新法学院诞生,打破了各州法学教育一家独大的垄断格局,进一步促进各州法学教育的竞争。(3)这种局面一直持续到上世纪80年代末,新任教育部部长开启“道金斯改革”(Dawkins Revolution),引发自1989年以来的第三波法学扩张浪潮,截至2019年底,30年间共有26所新法学院成立。目前,澳大利亚全部40所大学中,多达38所设有法学教育建制单位。规模已然庞大,但这仅是大学本科及以上教育的机构缩影,实际上,澳大利亚法学教育体系远不止此。 (一)十级资格:从助理类一级证书到研教类博士学位 法学教育并非限于本科,早在1995年,澳大利亚便推行全面、衔接性的十级“资格框架”(Australian Qualifications Framework)作为国家层面教育体系核心组成。不同分级资格教育一般由不同机构提供,表一所示,7级学士学位及以上资格证书主要由大学提供,而1级资格到6级高级文凭的教育则被较大规模的公立综合性“技术和继续教育机构”(Technical and Further Education, TAFE)和较小规模的私立职业性“注册培训组织”(Registered Training Organization, RTO)主导。但不同机构也有上下延拓的教育内容,大学亦可提供5级文凭课程(diploma)、6级高级文凭(advanced diploma)和副学士学位(associate degree);TAFE和RTO也有部分课程涉及8级短期的研究生文凭(graduate diploma)和研究生证书(graduate certificate)。不同资格证书要求的教授内容、时间、花费及就业方向重心存在较大差异,一般而言,可将十类资格划为三种不同导向的教育类型。 第一种是基础性“助理辅助类”的法学教育,包括从一级证书到六级副学士学位的资格课程。教育机构由偏向职业性教育的TAFE和RTO主导,学习时限较短,由数天到2年不等,学费是三类中最低(随着资格上升,课程费用也逐渐递增),授课以讲座为主,学习内容包括数门基础的法学入门知识(如合同法、侵权法、刑法等)、法律文件搜集、梳理和初步分析及行政管理基础等知识。其中,三级及以下证书对法学专业知识讲授较少,更多是商业环境下法律行业的办公技能学习,专业名称间接冠以“商业管理(法律)”;四级及以上证书则侧重在基础法律知识的学习,专业多直接以法律服务或法律学习命名。就业方向包括律师助理、法务秘书、司法助理、执法助理、书记员、接待员及行政前台等辅助性工作。 第二种是主导性“职业实践类”的法学教育,包括从七级法学学士学位LLB到九级法学硕士JD和课程类LLM(无须作毕业论文,通过要求达到的学分课程)。教育主要由大学提供,学习时限较长,其中,实践导向最突出、在澳法律执业所必需的“唯二”资格要求——LLB和JD(本科专业非法律的硕士学位,授课内容与LLB基本一致)要3年左右毕业,学费高,学习内容包括理论研究、法律论证、公法(原则、宪法、行政法、刑法)、私法(债法、合同法、物权法、侵权法、救济法、公司法)、证据程序法、伦理和争议处理等六类二十余门法学专业课程。而8级研究生证书、文凭和9级课程类LLM一般也是在具有LLB或JD基础学位上进行的针对实践问题的法学进阶教育。授课以讲座为核心,辅以研讨课形式。这些资格教育以法律执业为导向,就业方向包括:律师(澳律师分为高级出庭律师barrister和初级事务律师solicitor)、公司法务、合规专员、司法人员、议员及公务员等,是实务法律共同体的核心组成。 第三种是重要性“研究教学类”的法学教育,包括九级有特定研究方向的法学硕士(LLM by research)、研究型法学/哲学硕士(Mphil)以及十级法律科学博士(SJD)、法学/哲学博士(PhD)和荣誉性法学博士(LLD)。教育组织仅限于大学,学习时限较长,特别是全日制博士类教育一般要4年左右(在职教育时间一般加倍),学费较高,但奖学金覆盖面高于前两类,其无严格系统的学习内容要求(SJD是例外,往往要求修4门课程,但主力任务仍是论文撰写),是在导师监督下围绕特定选题进行的毕业论文导向型的精细研究(无国内资格论文要求),“授课”方式为导师组和学生的定期会面。科研保障条件与学校教师相近,相对于学生身份,其更多被视作科研人员,有独立办公隔间,可参与院内教师内部闭门学术会议,符合条件的可对本科或硕士生授课。就业方向以高等教育机构的大学教师为主,同时还包括研究人员、分析师、法律顾问(政府、企业)等,是学术法律界的主导力量。 (二)三重过程:在校学历教育 实务法律培训 受监督的法律实践 “像律师一样思考”是澳大利亚法学教育的精髓和灵魂,职业实践类法学教育是其主干核心,其直面一线法律实践,是法律执业的基本途径。在澳大利亚,成为律师需有三重过程。首先,第一重是在校学历教育,即须有LLB或JD文凭,这种教育的内容要满足1992年“普里斯特利11改革”(Priestley 11)的强制性要求,包括以下11类核心内容:联邦和州宪法、行政法、民事争议解决、公司法、合同法、物权法、侵权法、刑法及刑事程序、衡平法(含信托)、证据、伦理职业责任。此学历教育提供主体以大学法学院为核心,各法学院校可对每类内容进行合并或拆分教学,但必须涵盖上述范围内的知识,其往往详列与11门内容对应的课程清单(corresponding units)。各州法律准入理事会对此认可,2015年更通过《法律执业统一准入规则》(Legal Profession Uniform Admission Rules)形成全国性强制性规范。 其次,第二重是实务法律培训(Practical Legal Training, PLT),即完成基本的法律学位教育后,在执业前要经过PLT培训。PLT发端于上世纪70年代初,最早可追溯至1971年澳国立大学的法律研讨班课程,但正式培训机构始于1972年维多利亚州的利奥库森中心(Leo Cussen Institute),目前澳大利亚共10家PLT机构。[9]训练内容更强调能力要求,而非学历教育的知识积累。训练目标单一—“成为律师”(而非法学院的多元化目标)。此阶段约持续15周,学习内容包括三大类12门(也称“Priestley 12”,最早由其领导的法律准入咨询委员会LACC在1994年提出,2001年被全国性认可),即(1)法律执业:伦理和职业责任、受托和会计办公;(2)实践技能:工作管理、法律协作与文件起草、面谈、沟通和争议化解、法律分析和研究、辩护实践和程序、诉讼;(3)领域业务:物权实践、遗嘱和遗产管理、商事和公司实践。通过培训后会颁发“法律实践毕业证书”(Graduate Diploma in Legal Practice)。 最后,第三重是受监督的法律实践(supervised legal practice, SLP),这是法律教育培训的最后一个环节,SLP是有限制的执业资格,由用人单位制定培训计划,由5年以上执业经验的律师进行监督指导(除非经委员会批准,否则1名导师只能指导1名实习生),一般耗时2年时间。此环节并无前两环节一样严格法定意义上的训练课程,实践中多是非约束性指导性文件,但核心培训范围仍由法律明定(最早由1987年新南威尔士州推行),主要围绕三方面展开:伦理和职业责任、执业管理和商事技能及专业性技能。经过上述三重过程,从学校到培训机构再到用人单位的衔接性教育,才能使学生初步达到独立执业律师的基本要求。 二、国际化凸显:法学教育内容与方式的二维拓展 国与国之间法律通常具有较大差异,即便在当前经济全球化背景下,法律仍具有浓重地方性色彩,没有任何两个国家的实体法、程序法及司法完全一致,正如瓦艾(Vai)教授所言,“法学教育是地域导向性的(locally oriented)。但这不代表法学教育视野仅限于国内,实际上法学教育国际化益处明显,例如,比较视野下可更好地理解本国法,不同法域的相似架构能促进法律共通性解读,同一问题下不同法域的差异处理将提供不同解决方案等。澳大利亚虽地处大洋深处,但其法学教育国际化拓展并未懈怠,一直处于世界前列,这主要体现在内容和方式的二维拓展上。 (一)内容国际化:比较法域知识和创新科技课程 课程是法学教育的重心,课程内容是体现国际化的重要标志。澳大利亚追求法学教育国际化的目的不仅是为了教学所需,还在于提高其国际吸引力和竞争力,毕竟相对于本土有限的生源,澳大利亚的教育资源过于充裕。在课程设置方面,澳大利亚法学教育国际化坚持“融入”(integrate)和“包含”(inclusive)两种进路。第一种强调将国际的、比较的、外国的法律内容融入到国内法讲授中,课程重心仍是国内法,但会涉及其他国家或国际条约在同类问题上的规定和处理,这尤其体现在以律师执业实践为导向型的LLB和JD教育当中;第二种是在既有课程基础上开设新的域外法律课程,这些课程既可是选修课程,也可作专攻方向(独立学位),澳大利亚LLM课程偏向于开设这种注重国际比较的内容,课程有数门到30多门不等,例如,墨尔本大学LLM课程有“国际商事交易法”、知识产权的国际问题、亚洲法律与宗教等,新南威尔士大学还专设中国和世界商业经济法硕士。 这种课程开设的底线是不能冲击其本国法的教学,即认可国际化发展是全球化竞争下不可或缺的存在,但不是澳大利亚法学教育之核心。澳大利亚法学教育课程国际化既讲求全面覆盖,尽力囊括世界主要有影响力或有特色的国家法律内容,同时还具有十分鲜明的重点性布局(倾向),毕竟教学资源是有限的,并不能无尽地包括任何法域的知识。根据2012年的一项统计,多数法学院开设国际公法、人权法、国际贸易法和国际公司法等课程,约1/2的法学院开设亚洲或伊斯兰法律课程,近1/3的法学院开设欧洲法课程,但仅3所法学院开设美国法课程。由上可见,澳大利亚法学教育课程偏向于通用性的国际法和地理毗邻区亚洲法,同时对英国为首的欧洲法也有较多关注,但对美国法不甚感兴趣。 而且,国际化不限于法律之比较,其还有因应全球化趋势的蕴含,全球先进的创新课程内容也应是法学教育国际化的重要组成。在2013年,理查德(Richard)即提出“13种破坏性技术”将影响法律从业者的未来,澳大利亚对技术创新类课程更情有独钟,根据2018年数据,提供技术相关的法律创新课程的法学院达到25所,课程覆盖面包括本科和研究生教育。例如,邦德大学的“数字化律师”,中央昆士兰大学的“法律应用程序”,迪肯大学的“法律中的破坏性创新”,墨尔本大学的“法学编程马拉松”等。 (二)方式国际化:交流互换促进和网络授课普及 除授课内容外,教育方式是法学教育国际化的另一核心方向。这在澳大利亚有三方面体现。其一,沉浸式体验教育(experiential),包括联合培养学位/双学位(joint/ dual-degree)和校际交换交流,前者是指澳大利亚大学的学生可在学制年限内到境外高校接受一定的法学教育,获得两所法学院共同颁发的或各自颁发的法学学位(不同于校内修读两个学科的双学位combined-degree),例如,墨尔本大学JD学生可在3.5年学制内另获英国牛津大学法律与金融LLM学位,阿德莱德大学与德国曼海姆大学联合颁发比较法硕士学位;校际交换方面,所有澳大利亚法学院都与境外高校签订有双边交换协议,而且,澳大利亚多数的法学院还加入到区域性的澳大利亚-欧洲交流网络(Australian-European Network)和全球性的国际学生交换项目(International Student Exchange Programs)。 其二,在课程学习方式之外,还有自主性法学教育的国际化支持机制,澳大利亚称为“优待式路径”(preferential)。这主要指学院鼓励学生自主参与可扩展视野的教育,大抵有三种类型:参与比赛、国际实习和学生办刊。(1)学生深入理解国际法及比较法知识常见路径是参与国际模拟法庭比赛(最著名的是“杰赛普国际模拟法庭大赛”和“威廉国际商事模拟仲裁庭大赛”),超过2/3的法学院选送学生参赛,多数法学院更是直接将国际比赛视为一门可授予学分的课程;(2)学生参与国际组织或外国律所的实习也是增进国际化教育体验的重要方式,通过走出澳大利亚,在其他法域处理法律问题,这有助于激发学生的多元化、多向度思考,从各学院网站信息看,超过1/2的法学院(>20家)为学生提供全面细致的国际单位实习信息并有系统的服务机制帮助学生申请;(3)学生办刊(学生编辑法律期刊),刊物定位为比较法或国际法内容,学生通过自主运营刊物,在文章选取、编辑、审理、校对和沟通过程中增进对域外法知识的深入理解。例如,墨尔本大学的“墨尔本国际法期刊”(Melbourne Journal of International Law)、西澳大学的“珀斯国际法期刊”(Perth International Law Journal)等。 其三,体系化网络教学已成为澳大利亚法学教育国际化的突出特征。通过网络进行教育可减少时空障碍,扩大法学教育可得性,同时降低教育成本和学校开支,大幅增进生源的国际化。网络化一般有两种路径:第一种是部分课程的“翻转课堂”(flipping),即先将授课主要内容上传网络,学生自主学习,然后在网络课堂中教师进行专项的1-2小时的答疑式辅导(而非讲授),在2020年肆虐全球的新冠病毒肺炎COVID-19爆发后,这种授课模式几乎成为所有澳大利亚法学院的授课方式。第二种是网络化的学位教育(online degree),即不限于对部分课程的“网络试水”,而是直接提供所有课程的网络教学,学生可随时(7/24)登录学习中心获取在线教育、录播课程和辅导协助,学习时间、地点和方式得到最大程度的便捷化。目前,在38所法学院中至少已有9所可提供100%的线上法学学位教育,还有部分院校进行半网络化的灵活学位制教育,例如,新英格兰大学的LLB以学期为单位进行网络和校园交替授课的模式。这些网络化法学学位教育的申请、教学、评测、监督等机制健全,因此,学生所获学历证书与常规校园学习的证书并无差别。 三、组织化保障:法学教育促进主体的内、外分工 无论体系化,抑或国际化,法学教育发展的各种机制离不开促进主体——人的参与。在澳大利亚,不同利益群体从各方面对同一目标——法学教育进行反思、保障和改革,彼此既有合作协同,亦有约束制衡,以高度有序的组织化形式,确保教育的稳定性和先进性。从法学院外部来看,澳大利亚法学教育促进主体有全国性的“委员会”、“协会”、“联盟”等大学建制单位外组织;从法学院内部看,则有规范化、体系化的内设机构和学生评测机制。 (一)法学教育促进的外部主体:不同法律利益群体的组织化 从1933年澳大利亚法律协会(LCA)成立至今,澳大利亚全国性、专业化的法学社团组织(Ad Hoc Law Association)主要有9家,其代表的利益群体可分为3类7种。 代表教师、学生和法学院的4家“学院类”利益组织。澳洲法学教师联盟(ALTA)是1946年成立的自治团体,起初名为澳大利亚大学法学院联盟(AULSA),后在1962年将新西兰法学院及教师纳入会员范围并在1988年改为现名,其从教师角度出发探索完善法学教育的方法,例如,1987年引入诊所教学研讨模式(law teaching clinic),1989年创办澳洲最有影响力的《法律教育评论》(Legal Education Review),2010年确立全国性本科法律教育6项学习成效门槛标准(TLOs)。1978年澳大利亚法学学生协会(ALSA)成立,以维护学生教育利益为宗旨,其教育促进方式表现在:7项全国法学竞赛的组织、1995年开始的法学教育论坛(Legal Education Forum)及提供学习、就业和研究指导。几乎与ALSA同步,1978年澳大利亚法学院长委员会(CALD)诞生,其核心使命是从学院角度出发研商教育方案,例如,2007年成立法学教育认证常务委员会,2009年提出全国法学院设立标准,2012年确立全国性JD教育学习成效标准(JD TLOs)。在CALD基础上,2010年法学教育副院长网络(LEAD)成立,其专以以完善教学为核心目标,通过定期发布优秀教学指引(Good Practice Guides),进一步推动教学方式的科学改革。 表二 澳大利亚法学教育相关的全国性组织 代表职业教育学员、专业律师等的3家“实务界”利益组织。1933年澳大利亚法律协会(LCA)设立,为律师为主的法律执业人员发声,其下设法学教育委员会,通过定期远程会议推动法学教育职业化改革。1970年随着实务法律培训(PLT)形成,澳洲职业法律教育委员会(APLEC)随之成立,代表处于“学生后、律师前”阶段PLT成员利益,其一方面制定法学职业教育课程标准,另一方面还推动与法学院和实务部门的教育合作衔接。2007年,为推进法律共同体建设,融合学术界、律师界和司法界的力量,澳大利亚法学会(AAL)应时而生,其设立法学教育研究的专项基金,促进法学界的声誉提升,强调法学教育更系统、更全面地可持续性改革。 从国家整体利益出发的2家“政府类”组织。1990年澳大利亚联邦政府设立法学国际服务咨询委员会(ILSAC),其工作重心在于扩大澳大利亚法律及法学教育的国际影响力(特别是亚太地区),主要举措包括:增强不同法域间的教育和职业互认、与CALD联合每年发布“在澳学法律”手册、促进法学课程国际化。更重要的机构是1975年成立的法律改革委员会(ALRC),作为独立法定的政府机构(independent government agency),核心使命是以公正客观、不受其他利益团体影响的视角提出并推进法律/法学改革,不定期发布“法学教育改革调查报告”,例如,2000年的ALRC89号报告在法学教育三重过程、职业教育培训、国家性教育认证等方面影响深远。 (二)法学教育促进的内部主体:“一体三翼”和学生评测 学院是法学教育的基本单位,学院内部有效、有序的管理机制是促进法学教育发展的一线保障。澳大利亚法学院治理架构一般包括“一体”(全院大会)和“三翼”(行政团队、专门委员会和顾问理事会)。(1)全院大会是学院事务最高权力机关,一般每学年召开一次,集中处理学院重大决定;(2)同时,为有效处理日常专业化事务,大会还下设数个常务委员会,一般分为学术类和事务类,前者包括教育委员会(教学分委员会、课程分委员会、考试分委员会等)、科研委员会(研究生科研分委员会和教师科研分委员会)和学术不端行为委员会,后者包括人事委员会、项目互动委员会和保障委员会(多称为平等、多元及健康委员会)等;(3)学院行政事务由执行团队(executive officers)负责,包括院长1名(由校长——vice-chancellor授权管理学院综合事务)、副院长4名左右(由院长授权分管教学、科研、项目和国际等不同方向事务)、服务中心主管1名(类似中国法学院的行政副院长,负责学院整体运作的服务支持);(4)顾问理事会(advisory board),是学院外设咨询组织,成员由法官、律师、官员等实务界知名人士组成,负责向院长提供学院发展战略、国际同行评价、校际合作拓展等方面的完善建议。可见,澳大利亚法学院的内部架构分工井然、专业。 除教师层面治理架构外,学生在澳大利亚学院教育中也能发挥重要作用,这主要体现在其对课程和教师的评测机制(Student Experience of Courses/ Teachers,SEC/SET)。评测由独立部门人员负责收集反馈和产出报告,以网上系统反馈为主。学期制常规课程通常在课程后半段进行,集中强化性课程(intensive class,一般一周时间)在课程结束后进行。评测问题主要包括三类内容:统一的必答类固定问题、、教师选择的问题库中的额外选答性问题及学生开放性的反馈。评测进程会通知课程召集人/协调人(convener),其收到融合量化数据和质化评价的反馈结果后,原则上要做课程完善计划(Course Improvement Plan, CIP),评测结果分数过低或过于负面,该课程或该教师则有被学生集体选择“罢黜”的可能性。评测是法学教育过程中师生平等互动的制衡机制,学生评价反馈的综合结果将纳入教师记录,教师在该课程的评测表现会在学生选课系统中呈现(学生可在选课时看到之前学生的反馈结果)。因此,学生作为教育体系利益相关方能对教学改进产生实质影响,确保教学实现课程预定的学习效果,促进教师反思改进教学设计,进而不断优化提升学生学习体验。 四、彷徨渐起?——商业过度竞逐与执业门槛隐忧 优秀经验固然可鉴,但也不能忽视问题,特别在全球化背景下,澳大利亚等法学教育发达国家面临的棘手问题并非其独有,其很大程度上也折映出中国等后起国家自新世纪以来的困扰。目前,澳大利亚对法学教育的忧虑主要集中于法学教育过度商业化扩张和实务执业门槛虚化。 (一)商业化竞逐:学院扩张、学位扩充和课程“缩水” 长期以来,澳大利亚实行免费高等教育政策,特别是1972年被高夫·惠特兰(Gough Whitlam)总理力倡,转折出现在1988年工党上台执政,在新自由主义影响下,“道金斯”改革(Dawkins Revolution)被推行,新改革倡导市场导向和用户付费的教育模式,不仅引发大学扩张的新浪潮,法学院更如雨后春笋般被纷纷创办。中央联邦政府对高等教育实行5级差异化关联拨款机制(Relative Funding Model,RFM),法学教育是权重最低的“1”组,这意味着政府拨款非常有限,因此,学生付费教育成为主导。根据澳大利亚“高等教育贡献机制”(HECS),法学是接受最低政府补贴、支付最高学费贡献率的学科,在这种政策赋权下学费被正当地“昂贵化”,激发了大学创办法学院的热情,且较于理工科技术、设备、材料等巨大的耗费支出,法学院设立成本较低,除师资配置、图书购置外,并无其过多支出,法学教育被大学视为“反哺”其他学科的“摇钱树”。在短短20 余年间,法学院的规模从12所扩张到38所,每年毕业生数量从上世纪80年代的1000余人增长到如今15000人左右,较于有限的市场机会而言,学生过剩的危机日益显现。 不仅学院出现扩张的趋势,学位架构也在商业化扩充,这体现于职位法律文凭(JD)的引入和强化型课程硕士(Intensive LLM)的凸显。澳大利亚法学教育主流仍集中于本科法学学士课程(LLB),但从1999年墨尔本大学借鉴美国推行JD项目以来,该项目在各学院风靡,其中缘由或归于两方面:其一,JD适用于有非法学学士学位的学生,这些学生本科阶段已受政府HECS资助,因而硕士层次的JD课程需进行自费教育,如表一所示,其收费是所有教育中最高的一类,较于LLB课程,学院在JD项目的收入更多;其二,JD与LLB错位布局,授课对象为有本科非法学学位的学生,二者授课内容基本一致,一所学院同设两种类似的学位课程,师资无须过多额外配置,适格的学生范围大幅扩展,学生数量增加,进而相关学费等收入也得到增长。此外,LLM学位是吸引国际学生的主要课程。澳大利亚LLM课程耗时不足一年(约10个月),授课方式多采用学生自选的“强化课程”(intensive class),即教师在特定时间密集地集中讲授内容(例如,5天内上午、下午连续授课),这种澳洲特色模式有较高灵活性,但教育质量是否掺杂“水分”令人怀疑。 再者,法学教育过度商业化还体现于课程之设置。为吸引更多生源——“消费者”来付费,传统强调批判式和理论学习的教学重心逐渐让位于偏向于实践内容的职业教育,课程设置凸显税法、金融法、商事法、交易法等市场性内容,而强调思辨性、历史性或理论性的内容空间被不断挤压。甚至,为迎合市场需求,法学教育的11门核心学科(priestly 11)也开始被“法律职业准入咨询委员会”(LACC)呼吁调整为8门,即去除民事程序法、证据法、公司法和职业伦理内容,增加实践导向的替代性纠纷解决课程(ADR)。而且,基于减少授课成本之考虑,大课式教学愈发普遍(例如,JD授课通常在50人以上),加之澳大利亚法学教育仍是教师主导型授课模式,即使是判例分析也是结论导向型的教师阐释,缺乏美国“苏格拉底问辩式”互动教育,大有填鸭式灌输的问题。因此,精英式法学教育正被商业化侵袭,职业化、大众化特征日益明显。 (二)门槛隐忧:衔接学院教育和执业实践的PLT考核过于宽松 除过度竞逐商业外,澳大利亚法学教育颇受质疑的还有执业准入门槛过于“虚无”。执业准入门槛(legal admission)是指在既有学位教育基础上增加的一道考核,考核能否通过直接关系到是否可从事律师等法律实务工作(类似我国“法律职业资格考试”)。目前主流的五个普通法系英语国家(英、美、加、澳、新加坡)可分为两类模式,分别是美国、加拿大、新加坡强制性的律考(bar examination)模式,英国、澳大利亚的实践法律培训(practical legal training, PLT)模式。相较而言,律考作为一种外部控制机制,可较有效地筛选出适格的法律执业人员,而PLT是对所有法学毕业生开放的一种培训性课程,是学生向律师转型的前置流程,通过标准是“上完”课程(而非对所学知识进行严密考核),课程的难度和压力较小,通过率极高(近乎100%),因此,这种非资格性选拔评测的本质,决定了其难以发挥出门槛之功用,正如乔书亚(Joshua)教授所言,“澳大利亚的PLT无法提供对法律执业核心分析技能有效的筛选”。律考模式下,法律执业的筛选具有“入学选拔 律师资格考试”双重机制,而澳大利亚不仅PLT难以发挥分流作用,其着重依赖的入学选拔门槛机制也在近年法学教育疯狂扩张的浪潮中不断“逐底竞争”,攻读法学学位的标准日益降低,“唯一门槛”的声誉和功能也在降低。 五、中国的择鉴:法学教育改革进路的突破与坚守 较于澳大利亚近170年稳定的法学教育过程而言,我国法学教育发展历程则几经起伏:1949年废除国民党“六法全书”后,我国法学教育百废待兴,上世纪50年代在“优先发展工业”的政策环境下,以苏联“政法教育”为模板进行的院系大调整仅保有9所法学院校(“五院四系”);在随后20余年间,中国法学教育基本陷入停滞,70年代文革期间仅留有三所象征性的法学院(北大、吉大的本科 湖北财经专科学校的专科);1978年随着改革开放的破冰,法学教育迎来新生,在之后短短十年内,便恢复重建了80多所法学院,并在90年代市场经济引领下,逐渐进入发展稳定期;上世纪90年代末受亚洲金融危机影响,教育部又推出扩招政策以付费化的国内教育来促进消费,大学开始追求规模与门类,法学院校进入急剧膨胀的时期(较于理工农医学科,法学办学成本较低),目前数量已达600余所。我国法学教育框架性的发展成就初步显见,但精细化的打磨仍待完善。澳大利亚的经验和困境可为我国法学教育进一步改革提供择鉴的样本和素材。 (一)突破与转变:中国法学教育改革的短板补足 新时代法治人才培养关键环节在于法学教育的变革,中国法学教育应在哪些方面进行转变和突破呢?首先,由规模化扩张向高质化发展。与澳大利亚90年代初开始的第三波法学院扩张浪潮相似,中国在新世纪以来,法学院扩张尤其迅猛,法学专业呈“景喷之势”。法学一度成为门面性工程,由于其以一专业之新设即可扩充大学一学科之布局,因此,备受各大学青睐,但培养高度的同质化、机构挂靠化和师资分散化问题较突出。以武汉市为例,如表三所示,46所本科院校中,多达24所高校设有法学院系,其中9所是内设的二级独立建制单位(以法学院/系命名),15所是与其他专业混编后的整合机构(即除法学专业外,该机构还有其他人文社科专业,例如,新闻、管理、文学、外语等),其中,10所机构(占总数41.6%)的法学专业师资配置尚不足20人,多所机构师资仅有十余人。可见,在法学专业盲目扩张背景下,参差不齐的教学实践能否保证高质量的教育令人质疑。正如澳大利亚面临的法学扩张之问题,在现阶段,我国精细化法学教育应为改革重心,即加强法学专业评估,提高法学专业设立之门槛,精减师资不足的法学院系,实现教育资源的优化整合。 表三 武汉市法学院系的分布、类型及师资情况 在法学教育体系方面,澳大利亚具有清晰的十级分层资格,我国法学教育虽有专、本、硕、博等学位差异,但实践中,各院校对不同层次学生的培养目标高度同质化,竞相拔高就业方向,“培养公检法人才、律师、公务员、国有企业法律顾问等”似乎成为宣传的统一口径,这无益于法学纵向差异化教育的开展,毕竟培养层次纷纷向“上”关注,鲜有像澳大利亚一般地向“下”沉淀:助理辅助导向的教育供给几近空缺,法律文秘为主的专科法学教育被市场歧视;本科主导的实践执业类导向的法学教育缺乏实践内容和能力的培养;进阶的硕士研究生教育分为“学硕”、“法法硕”及“非法硕”,但培养机制多有混同;导师负责制的博士研究生教育又往往缺乏系统性的培养机制。法学本身是一门“宽口径就业”的专业,因此,不能偏囿于一面,应进一步加强法学教育体系的差异化布局,实现不同层次学生的针对性培养。 国际化发展是澳大利亚法学教育的亮点和特色。在全球化背景下,教育是塑造国际认同感的重要途径,法学教育是关乎到国家法治化国际声誉的重要保障。较于澳大利亚全面的国际化进路,我国应在三方面对照补进:其一,巩固既有的针对国际学生的“中国法LLM”学位教育,同时增加中外(或联合或独立颁发的)比较法学位,增强法学教育的国际联结度;其二,借鉴澳大利亚对国内学位教育课程设置的国际化,这包括:丰富中英双语法学教材的开发以提高学生涉外能力,适当引入普通判例法授课模式来增强学生对法系差异的认知,开设法律应用程序、法律编程、数字律师等“法律技术类”创新课程拓充信息社会下学生的国际化视野;其三,更充分利用网络化教育方式,数字化时代已然到来,移动网络和终端网络基本普及,我国法学教育方式可借鉴澳大利亚建立“同步远程学习 非同步网络学习 翻转课堂线上答疑 网络线上学位”的多元模式,利用技术促进沉浸式情境学习,以此既便于打破学习时空障碍,又能吸引更多国际学生。 从组织化保障看,与澳大利亚代表不同利益群体的组织具有较强的自主性相比,我国法学教育的促进主体(例如,各级法学会、法学教育研究会)则显得“行政化”色彩较为浓重,导致教育管理和组织呈现出“由上到下”的官僚化特征,这虽有助于政令指引之贯彻执行,但在一定程度上影响到教育完善的多元化发声,建议在构建法律共同体思路背景下加强不同教育主体相关利益方的协会建设,同时,借鉴澳大利亚引入独立特设的“法律改革委员会”,以增强法学教育改革的统筹开展。此外,关于内部促进主体,法学教育在既有的注重科研成果评价机制下,分量显得过于羸弱,因此,从促进教师教学积极性而言,绩效考核应进一步加大对教学的所占比重;而且,要更尊重学生对教师教学及课程评测机制的作用,增进评测客观性,挖掘评测的科学性,强调评价的全面性,力求实现合理的师生双向评价互动。 (二)坚守与完善:中国法学教育改革的经验强化 除与澳大利亚对比存在的短板外,中国法学教育也摸索出适合我国特色的经验,应在坚守的基础上进行完善。首先,发挥重视理论教育的优势传统。与近年来澳大利亚被批评法学教育过于“实践化”“商业化”“职业化”(即现实主义)、缺乏科学主义的理论省思不同,中国法学教育惯以理论阐释和历史梳理见长,这能较有效地提升学生对法学问题根源和本质的理解。同时,实务技能教育也不可缺位,应进一步增加高校实务界导师的教学聘任,提高课程内容的“案例教学”(如诊所教育,而不仅仅是个别的“案例分析”)比重,增强理论知识与实践技能之有效融合。 课程如何设置关系到法学教育(特别是本科生)培养技能目标的实现,澳大利亚围绕核心课程的完善一直是改革重心所在。我国在上世纪90年代末开设“(大)法学”一个专业开始,法学本科教育即指向综合性法律人才之培养,强调基础法学知识的夯实,而不急于进行专业划分,这能保障法学知识传授的结构化和体系性。在新世纪以来,法学专业核心课程虽历经“14门”、“16门”和“10 N”模式的三次转变,但厚基础、宽口径、高素质的法学人才培养目标始终未变,较于澳大利亚“普里斯特利”(Priestly)改革确定的 11门核心课程架构,我国法学必选课程范围较全面,特别是随着2018年《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的颁布,“10 N”(N代表在9项可选科目中至少应选择其中5门)的设定,既进一步强调法学基础知识之打牢(将“商业化”色彩较重的科目纳入“X”),还有利于各院校核心课程的差异化发展。 严格、全面的法学教育不仅体现在课程设置的学位教育上,还表现于法律执业入口端的考核——“考试”中。像澳大利亚备受苛责的实务法律培训(PLT)缺乏严格法律执业门槛的问题在中国并不存在(或至少不明显)。从2002年起,我国便着力推进国家统一司法考试(2018年起改为“法律执业资格考试”),由司法部统一组织,以法律适用考察为核心,考试内容包括理论法学、应用法学、现行法律规定、法律实务与法律职业道德,历年通过率仅在10%上下浮动,这在法学教育扩张的背景下较好地实现了“学位教育”之外的“第二道阀门”管控,对于筛选适合的人选从事特定法律实务工作有积极作用。因此,应继续恪守法律执业资格考试的既有实践,毕竟,这是中国法治建设进程中不可或缺的“守门人”机制。 结语 诚如葛云松教授在《法学教育的理想》一文中所言,“不合格的法科毕业生的危害性似乎不如不合格的医科学生那样明显、直接(伤及无辜患者),但是其对法治事业以及社会的伤害却毫不逊色。”法学教育的质量关乎国家法治昌健,是实现新时代中华民族伟大复兴的重要保证。法学教育的重要性决定了其本应成为法学学术研究的核心对象,但较于部门法的学术科研热度而言,其显得似乎过于冷清和边缘。既有学术研究多集中关注西侧的欧美、东方的日韩及北部的苏联,鲜有将借鉴的视角展望到南方。澳大利亚是南半球经济最发达、法制最健全、法学教育最完善的国家,其虽归于普通法系,但在法学教育进程和近年来面临的棘手问题上与中国存在共通性,可资借鉴学习。诚然,法学教育改革不能盲目移植他国经验,“他山之石”意在“为己所用”,探索具有中国特色的法学教育模式才是关键所在,因此,本文关于澳大利亚发展的经验和困境的分析在更多的意义上是为中国法学教育之进一步改革提供镜鉴的素材和思路。

|

涉及文字转载、内容推送事宜请联系: 王怡丞 13201793579 本期编辑:宋金昕 | 校对:许亚运 指导老师:李安安 | 袁康 |