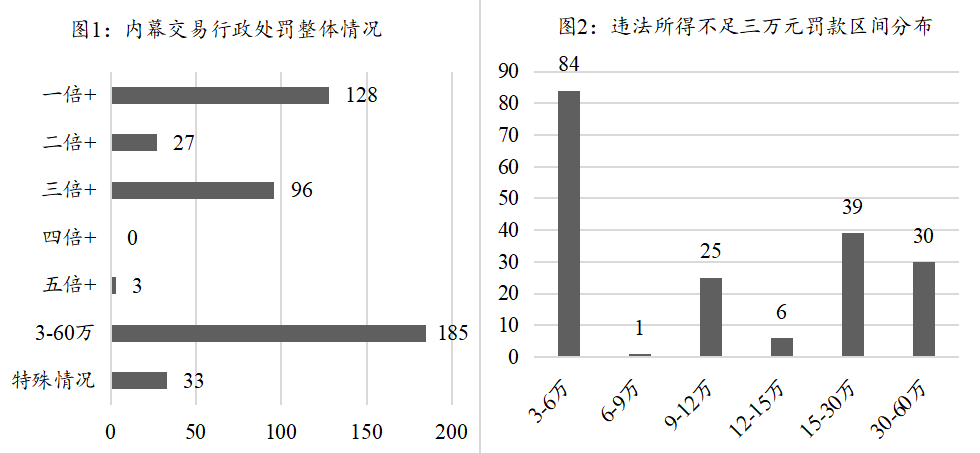

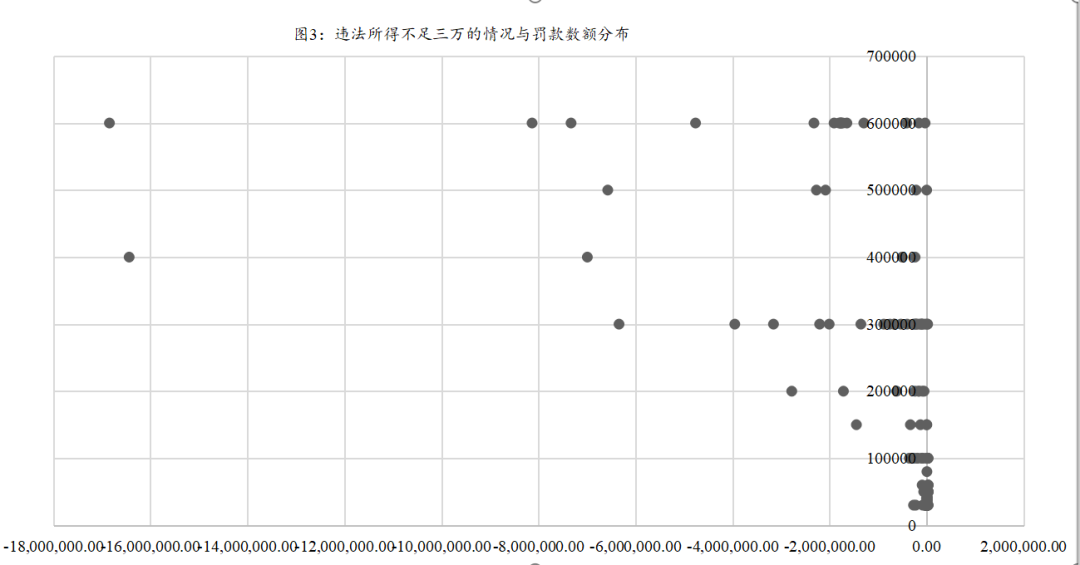

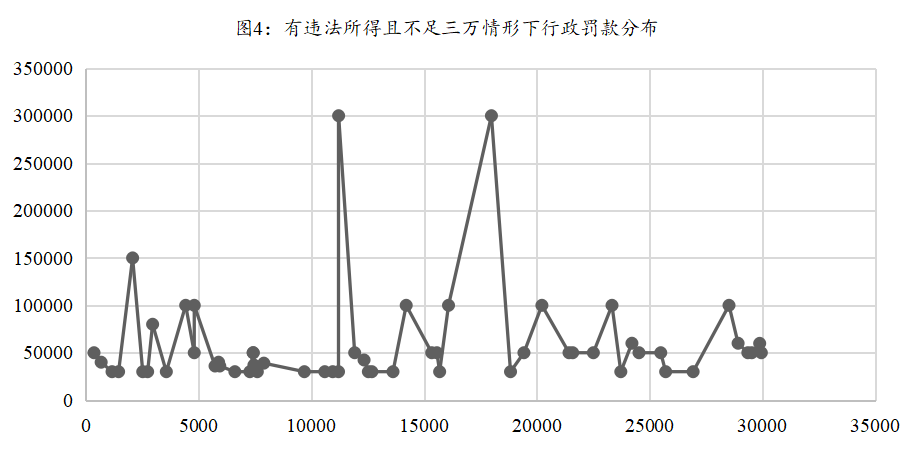

点击蓝字关注我们 Economic Law 中国证监会内幕交易处罚的裁量之治 作者:吕成龙,深圳大学法学院助理教授,法学博士。 ▲ 原文发表于《法学评论》2021年第5期,感谢作者授权推送。 内容摘要:自1994年至2020年底,证监会中央机构累计对559个单位和个人的内幕交易行为作出了行政处罚,但观察“数值数距式”和“倍率数距式”两种处罚模式下的处罚结果,证监会未充分利用此前《证券法》第202条赋予的自由裁量空间,既有处罚呈现出一定裁量逻辑与标准不明确的问题,不利于促进证券市场执法的公平性、稳定性和有效性。比较观察,美国联邦法院与证券交易委员会对内幕交易的制裁较为灵活地运用了法律所赋予的裁量空间,行政法官审裁程序背后的独立性、稳定性与专业性促进了执法风格的连贯和相对统一。我国证监会未来应当进一步优化内部行政控制环节和程序,提高行政处罚委员会的独立性与稳定性,藉由内幕交易违法所得计算方式的科学化,鼓励证监会更加自信、灵活地运用《证券法》(2019修订)第191条所赋予的裁量空间,不断提高行政处罚的威慑力与效益. 关键词:证监会 内幕交易 行政处罚 处罚数额 处罚标准 内幕交易监管一直是证券市场治理中经久不衰的话题,知其存在却难以查明,禁其作祟却挥之不去,又鉴于内幕交易民事赔偿因果关系论证的重重困难,行政处罚与刑事责任成为了威慑、惩治内幕交易的主要途径。2020年3月1日,《中华人民共和国证券法》(2019修订)(以下简称《证券法》(2019修订))正式实施,第191条大幅提高了此前《证券法》第202条所规定的内幕交易处罚幅度,同时,第219条将情形严重的内幕交易引至刑事程序,两者共同搭建起了公共执法的基础框架。时至今日,中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)内幕交易执法已经走过了将近三十年的历程,然而,内幕交易的监管实践仍存在亟待完善之处。其中,令人感到困惑的是,《证券法》内幕交易处罚条款明确赋予了证监会充分的裁量空间,比之于美国证券交易委员会(The U.S. Securities and Exchange Commission,简称SEC)不遑多让,但证监会在实际内幕交易监管执法中,不仅呈现出自由裁量逻辑、标准不明确的问题,而且并未充分运用法律所赋予的裁量空间,导致市场对内幕交易处罚的公平性、合理性和有效性产生疑问,这终将会伤害投资者和我们步履蹒跚的市场。古语云:“度长短者,不失毫厘”。因此,在《证券法》(2019修订)及《行政处罚法》(2021修订)施行并正式适用之后,如何科学、有效地实现内幕交易处罚的裁量之治是证监会面临的重要考验。 一、内幕交易处罚裁量的实证与解构:1994-2020 (一)内幕交易处罚金额之概况 在制订监管政策与监管制度时,若没有明确的绩效目标而仅有终极目标,监管的效果只会成为僵硬的行政性运动。因而,在探究证监会内幕交易行政处罚的应然问题之前,我们有必要对近三十年来证监会内幕交易行政处罚实践进行梳理和分析,这是检思《证券法》及证监会行政处罚执法效果与未来目标的基础。本文对1994年1月1日至2020年12月31日期间内证监会中央机关作出的、所有公开可得的内幕交易案例进行收集和整理后,发现证监会中央机关查处的内幕交易案件累计涉及559个单位与自然人。参考此前《证券法》(2005修订/2013及2014修正)第202条、《证券法》(2019修订)第191条、第219条和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第35条对内幕交易行政与刑事责任的构造要件,本文将“交易额”(主要是买入金额,也有少量卖出情形)、“违法所得”和“罚款”数额三组数据,作为分析证监会内幕交易处罚裁量的实证基础。又鉴于本文聚焦基于内幕信息而买卖证券、泄露信息和建议买卖而引致的处罚裁量问题,考虑到衡量标准的统一性,本文对数据再次进行了筛选。本文发现,同时明确列明或者能够推算“交易额”与“违法所得”的处罚案件,以及泄露内幕信息、建议他人买卖的情形,仅有375起。不过,考虑到原《证券法》第202条、《证券法》(2019修订)第191条项下行政处罚基准主要在于“违法所得”,故只要同时具备明确的“违法所得”和“罚款”数额,或者同时具备“泄露”或“建议”情形与“罚款”数额的情况,本文都将对两者进行比对分析,共涉及472个单位与个人。 在先前《证券法》第202条下,证监会对内幕交易案件的行政处罚分别适用“数值数距式”和“倍率数距式”两种方式,以“违法所得”是否达到三万元为界限,“没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三万元以上六十万元以下的罚款”,否则“处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款”。目前,《证券法》(2019修订)第191条维持了此种分类并大幅提高了处罚额度,即“没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处以五十万元以上五百万元以下的罚款”和“违法所得一倍以上十倍以下的罚款”。需要说明的是,截至2020年12月31日的内幕交易处罚案件因早已启动调查处罚程序,故仍适用此前《证券法》规定。同时,法定处罚幅度的扩展不妨碍我们在观察现今全部内幕交易执法案件的基础上进行归纳分析,藉此,我们能够观察到证监会执法的内在问题与难点,并且在总结其历史执法经验的基础上提出相应建议。在本文统计范围内,单纯以三万元为界,两种情形分别对应211起和261起。与此同时,证监会对“一倍以上五倍以下”的理解,有时并未完全按照整数倍处理,故用“X倍 ”表示本倍数及以上倍数的情况。综上,在进行数据统计之后,证监会内幕交易处罚概况如下图1和图2所示: (二)处罚裁量空间的有限利用 证监会目前并未充分全面地利用先前《证券法》第202条所赋予的所有自由裁量空间,具体表现在两个方面:一方面,内幕交易处罚在“倍率数距式”情形下,主要集中于“一倍”与“三倍”两种倍率形式,分别对应128起和96起,在本类别(254起)中占比分别为50.39%和37.80%,相加后占88.19%。同时,“两倍”和“五倍”的倍率情况分别有27起和3起,占比仅为10.63%和1.18%。值得注意的是,证监会在2017至2020四年内对“三倍”罚款的适用频率明显提高,有75次,占总数29.53%,占三倍罚款总量的78.13%。但整体而言,证监会对“一倍”罚款更有偏爱,这与邢会强教授此前的研究呈现出连贯性,反观两倍、四倍和五倍罚款,证监会的利用频率十分有限。 另一方面,在违法所得不足3万元的情况下,证监会“数值数距式”罚款也并非均匀分布,其对中、高数额罚款权限的利用率相对有限。具体而言,本文将罚款金额分别计算后发现:罚款在3至6万(含6万本数)元区间内的有84起,占到该情形下总量的45.41%,近半壁江山,同样呈现出相对单一的分布样态。与之相对,罚款在30至60万(含60万本数)区间内的有30个,占总量16.22%。同时,裁量区间中间区段适用率较低。需要注意的是,《证券法》之所以赋予证监会3万元到60万元、一到五倍倍率范围的弹性区间,旨在为证监会提供充分裁量空间,使其可以根据具体案件情况的不同,如交易额、违法所得、交易次数、个股股价波动情况、危害性、执法合作态度等而作出有所区别的行政处罚,实现对内幕交易的精准打击。但是,为何证监会在一定程度上没有相对均衡地利用自由裁量空间,不禁令人产生疑惑。 (三)处罚裁量逻辑和标准不明确 证监会内幕交易处罚的裁量标准不够明确和外显,令人产生一定疑惑:第一,在被处罚对象违法所得相近、交易额差异较大的情况下,证监会可能施以倍率相同的罚款,甚至对交易额相对较小情况而施加更重的罚款,在本文统计中,这种不平衡的情况并不鲜见,个中缘由不够明朗。举例而言,在2014年《行政处罚决定书97号》中,张某在内幕信息公开前2次买入120.9078万元的股票,事后认定违法所得为8.849412万,而在2017年《行政处罚决定书83号》案中,李某明于内幕信息敏感期内买入42.2861万元的股票,违法所得为9.260113万元,证监会对两人的罚款分别为8.849412万元和27.780339万元,两相对比:从交易额上来看,前者买入金额远远大于后者,将近三倍;从违法所得来看,两人违法所得额大体一致;从交易次数上来看,前者2次买入,而后者则出现先亏损卖出再大量买入的情况;从被处罚对象的身份特征上来看,前者是法定内幕信息知情人员之邻居,后者则是听了内幕信息知情人员与他人的电话;其他未见有从业身份、是否再犯方面的显著不同。如此看来,内幕信息获取的方式似乎比违法所得、交易金额更具有评价意义,但这与先前《证券法》第202条对“违法所得”予以重视的核心逻辑不尽一致。 第二,在违法所得不足三万的情况下,证监会处罚裁量标准显得较为模糊。鉴于“泄露”与“建议”类型内幕交易处罚并无“违法所得”,无法与“罚款”进行比较和定量分析,故本文仅对利用内幕信息买卖证券的行为及其相应处罚进行分析,再排除4位亏损超过8000万元特大金额的当事人(2019年《行政处罚决定书98号》、2020年《行政处罚决定书47号》及2020年《行政处罚决定书76号》)后,共计涉及148个单位和个人。如上图3所示,在违法所得相差甚大的情况下,处罚罚款的额度有时不成比例。例如,图3最左侧第二个点,即2013年《行政处罚决定书39号》,内幕信息知情人江某华亏损16,439,735.44元,交易额64,527,521.56元,证监会罚款400,000元,而在2017年《行政处罚决定书106号》中,同是内幕信息知情人的张某林亏损163,924元,交易额4,295,576元,被处以了600,000的罚款,似乎稍有不同的身份是处罚裁量的主要考虑。 在此基础上,我们如果再继续观察下图4关于有违法所得且数额不足3万元的处罚分布,可以看到,在违法所得类似的情况下,两者之间的相关关系很弱。比如,有两个较高的点达到了30万元,与其它案件呈现较大区别。再比如,违法所得数百元与违法所得近三万元的情况下,都有可能出现5万元罚款。如果我们进一步观察具体案件的交易金额,这种差异会更加明显,显示了处罚裁量逻辑和标准的相对模糊性。当然,内幕交易罚款规则构建的核心问题就是罚款自由裁量的标准。在证监会目前公布的《行政处罚决定书》中,其在作出处罚结果前都会述及“根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度……我会决定”,但一般情况下,其对违法性质、情节与社会危害程度的具体评价内容与标准并无明确说明,仅在个别案件中会提及当事人主动承认错误、积极配合调查、纪检部门已经没收、悔过态度良好等从轻和减轻情形。从实务操作层面来看,尽管违法事实和情节往往会“自然而然”地在个案处罚时被纳入考量范畴并内化进《行政处罚决定书》,但若证监会缺少相对标准化的裁量要点、逻辑和规则指引,恐怕还是难以保障处罚裁量的相对统一。 第三,证监会对“向他人泄露内幕消息”行为处罚不统一,“选择性执法”的情况十分突出。一方面,证监会在相当多的执法案件中没有对“泄露该信息”的人员进行处罚,而仅仅处罚了接受该内幕信息并进行交易的行为人,单独以“泄露”作为处罚事由的仅涉及31个自然人;另一方面,对于行为人泄露内幕信息并同时进行交易的行为,证监会大多以“买卖该公司的证券”为由予以处罚,但在个别执法案件,如2018年《行政处罚决定书109号》林某和2016年《行政处罚决定书95号》满某平等,证监会则对买卖和泄露的行为分别作出处罚,其中的考量因素同样不得而知。由此可见,不同类型的违法主体处罚轻重力度存在显著差异,监管机构在“三公原则”落实上仍任重道远。追根究底,证监会内幕交易处罚裁量特征与其行政处罚机制密切相关。因此,对证监会行政处罚过程进行解构,将成为问题解决的关键。 二、证监会处罚裁量特征的机理解构 (一)多层级的内部行政控制程序 证监会行政处罚内部控制环节较多,且内部责任的分担相对谨慎,在一定程度上制约行政处罚的“弹性”,导致了裁量空间的有限利用。根据目前公开可得的各类规定和证监会制定的工作规则,证监会的行政处罚大致包括下述流程:(1)在稽查部门或委托上海、深圳证券交易所完成调查工作之后,行政处罚委员会办公室首先按照《案件接收办法》进行接收审查;(2)行政处罚委员会的审理中,一般情况下,主任委员指定1名主审委员和2名合议委员,重大、疑难及复杂案件由行政处罚委员会集体研究、讨论;(3)主审委员在审理过程中,应与调查部门沟通以至于可要求补充调查(报主任委员同意),其在案件审理完毕后提出《初步审理报告》,提交合议委员合议并完成《案件审理报告》,若未能形成多数意见,则由主任委员决定《案件审理报告》最终审理意见;(4)《案件审理报告》经主任委员审查后,再报分管领导审定,在此过程中,若出现处理意见改变调查部门处理意见的情况,须在签报中予以说明;(5)向当事人发送《行政处罚事先告知书》,若无异议,则主审委员拟定《行政处罚决定书(稿)》,经主任委员审核并报会分管领导签发;(6)如果当事人有陈述、申辩或有听证环节,则在之后由主审委员根据合议意见制作《复核意见》并拟定《行政处罚决定书(稿)》,再经主任委员审核后报会分管领导签发。 证监会内幕交易处罚的作出过程十分谨慎,涉及调查部门、主审委员、主任委员、分管领导等多个层级。但是,在多层级控制之下,内幕交易处罚程序在促进质量控制的同时,是否会在一定程度上影响审理机构及人员的裁量偏好和行为模式?这里存有两种主要可能:其一,从行为法律经济学的角度来看,或基于对极端的厌恶,作出三倍、一倍或三万至六万元之内的罚款能够使自身与相对方都更容易被接受,特别是自2017年以来证监会对三倍罚款利用率呈现出提高的趋势,或是这种折中效应的自然体现;其二,证监会对较高数额的罚款有一定内部要求、程序或习惯,一倍罚款等可能更易作出而不需要有内部的争论、说明或复杂的审核要求,使得具体审理人员更加偏爱。当然,对此还可能存在其他解释:由于客观案情原因,使得证监会认为应审慎利用高额罚款权限,以此为未来可能出现的、更为严重的案件留足裁量空间,以实现行政处罚的区别对待;再或者,从行政处罚的角度而言,四倍、五倍之倍率的罚款意义相对有限,因为对于情形严重的内幕交易案件,本应以刑事责任的方式进行处理,所以证监会没有利用其所有的高倍率的处罚权限。目前,结合《行政处罚决定书》及公开资料来看,证监会未对行政处罚裁量原因进行详细阐述,但从理论上而言,行政机关内部控制程序的复杂程度会不断巩固行政行为路径的保守性。 (二)模糊的行政处罚委员会机制 行政处罚委员会究竟在多大程度上发挥其独立及专业功能,存有一定的模糊性和不确定性。2002年,我国证监会开始尝试行政处罚委员会制度,但彼时的行政处罚委员会主要是一个虚设机构,其日常工作由法律部审理执行处承办。2008年,《中国证券监督管理委员会行政处罚委员会组成办法》正式颁布,但其对处罚委员会委员的聘任要求仍然比较概括,新近修订的《行政处罚委员会组织规则》亦是如此,不仅外部专家参与的具体情形仍不得而知,且对于达到何种具体资质、任命程序才能够成为行政处罚委员会的委员也不明确。即便不考虑委员的聘任程序,现有行政处罚委员会委员的官方名单至今也未公开,这不利于督促行政处罚委员更为审慎地行使权力。从理论上来说,行政处罚委员会构成的内在稳定性会影响处罚裁量标准的统一性,这也是目前存在的模糊之处。 就目前而言,尽管行政处罚委员会有专职委员及辅助工作人员,但其具体组织运作机制却不外显。较早之前的观察发现,“大多数的审理工作仍然是由从各派出机构暂时借调而来的工作人员负责。”若证监会目前的安排仍然如此,恐怕会直接影响到主审及合议委员处罚逻辑、裁量风格的连贯性。换言之,若没有稳定的人员构成和长期实践经验的积累,背景不同而又随机组合的处罚委员,难以作出裁量标准内在统一、公平、公正的内幕交易处罚决定。另一方面,若证监会目前安排已有改变且形成了相对稳定的审理组合,如果证监会仍未形成相对标准化的裁量要点、逻辑和裁量规范指引,在此种情况下,不管对个别审理组合来说,还是对行政处罚委员会整体而言,都极有可能受到特定个人风格与偏好的影响。除此之外,其还有可能受到位于稽查前端调查部门处理意见的影响,藉由趋同效应而最终导致处罚裁量逻辑更为单一和保守,同样值得我们警惕。 (三)存疑的听证程序矫正功能 证监会内幕交易处罚听证程序中各方可否充分促进意见交换仍然存疑,由此恐怕会限制其矫正功能的充分发挥,这不仅在一定程度上影响处罚裁量标准的相对统一,而且会放大前述裁量空间有限利用之现象。从理论上而言,行政听证的核心是行政机关与相对人以及其他利益主体之间,基于信息互换、整合的基础而进行的一个理性沟通的过程,同时,单一法律规范的实施效率与功能效果受制于法律体系结构的整体效应。因而,听证阶段的实施效果在相当程度上会影响、塑造审理部门的初步处罚行为偏好,长此以往将促进形成行政惯例而对内产生示范效果。 根据现行规定,证监会及其派出机构作出行政处罚决定前,会告知当事人进行陈述和申辩的权利。对于符合听证条件的,当事人可以依《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》(简称“行政处罚听证规则”)的规定,要求证监会组织处罚听证程序。听证中,“当事人及其代理人和案件调查人员双方进行辩论,经听证主持人允许,双方可以相互发问”,但若在主持人同意的情况下发问而缺乏更为具体的操作规范,或者实际辩论效果相对有限的话,则可能使得意见交换的程度有所折扣。从我国整体行政法治的情况来看,个别行政人员还是多少存在官僚主义心态,更遑论平等充分的辩论。在(2019)京01行初1120号周德奋与证监会内幕交易处罚行政诉讼中,证监会向其作出《行政处罚事先告知书》及听取陈述申辩意见之后,对涉案违法所得金额重新进行了核算并变更,然而,鉴于违法所得是否达到三万元对处罚结果有显著影响,证监会因未给予周德奋再次进行陈述和申辩机会,导致该行政处罚决定被司法机关撤销,不难看出,我国证监会目前听证程序的规范细致程度仍然有待提高。因此,对证监会审理部门拟进行的行政处罚而言,听证程序能够在多大程度上实现质量控制、促进意见交换及改变预先处罚的结果,会直接影响到初步处罚的“弹性”和对当事人权利的保护程度。若听证程序中逐渐呈现出了特定偏好和模式,自然会对其《案件审理报告》中行政处罚意见作出产生示范作用,在长期交互作用下,内幕交易处罚意见的结论自然亦步亦趋。 三、内幕交易处罚裁量的比较观察 (一)内幕交易的惩罚历程与裁量空间 内幕交易是一种技术型违法交易,与国别政治经济文化背景的关联度较小。作为内幕交易监管较为发达的国家,美国有关制度与实践的经验教训值得推敲对比,再鉴于内幕交易惩罚裁量空间的利用情况与裁量逻辑具有较高相通性,我们可尝试对此进行系统性的比较,以期对其发展历程、实践现状和经验局限形成完整而客观的认识。上世纪八十年代,面对日益猖獗的内幕交易和相对不确定的经济环境给其议会造成的压力,规制内幕交易的立法呼之欲出。彼时,吐出违法所得已不足以威慑内幕交易者,因为这仅仅使违法者回到了其内幕交易之前的财产状态,并未招致不利后果而导致违法成本过低。作为回应,美国立法机构通过了《1984年内幕交易处罚法》(Insider Trading Sanctions Act of 1984,ITSA),允许SEC通过联邦法院对参与内幕交易者寻求最多相当于获利或减少损失金额3倍的民事罚款(Civil Penalty)。然而,内幕交易丑闻还是占据着彼时财经新闻的版面,使得其立法机构仍然聚焦于内幕交易,并通过了《1988年内幕交易及证券欺诈制裁法》(Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988,ITSFEA),该法不仅授权SEC对因故意或过失进行内幕交易者的背后控制人进行处罚,而且对经纪商、交易商、投资顾问所负有的防范内幕交易的内控责任也予以要求。 1990年,SEC执法权力进一步被《证券执法救济和小额股票改革法》(The Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act)扩展,该法赋予了SEC对其注册监管对象(如经纪商、交易商、投资顾问)通过内部行政审裁(Administrative Proceeding)程序进行民事罚款的权力,极大改变了SEC的传统做法。不过,SEC对于非其注册对象,仍然需通过联邦法院的民事诉讼程序来实现。2002年之前,SEC并未积极通过法院提起对非注册对象的诉讼。但在安然事件之后,《萨班斯-奥克斯利法》(Sarbanes-Oxley Act)下公平基金的制度,间接地激励了SEC积极适用其行政审裁程序来实现民事罚款并赔偿投资者。之后,鉴于2008至2009年间金融危机暴露出来的新问题,《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,简称“多德-弗兰克法”)出台,其中,第929P(a)部分赋予SEC针对“任何人”都可以进行该条项下的民事罚款权力,在此之前,SEC仅能通过行政审裁程序对未注册的主体施加制止令。此次改革给予SEC极大的诉讼便利,使SEC在管辖范围内有享有了更自由的选择,对于诸多惩罚事项,其既可以选择联邦法院的诉讼程序,也可以选择适用内部行政审裁程序,这进一步导致SEC行政法官制度(Administrative Law Judge)备受争议。需要补充说明的是,行政法官制度正式确立于1978年《联邦行政程序法》(The Administrative Procedure Act,简称“APA”),根据该法之授权,SEC行政法官可以对所管辖案件进行类似联邦法院中无陪审团的公开听证并可作出初步裁定(Initial Decision)和建议性裁定(Recommended Decision)。目前,SEC拥有5名行政法官,他们根据前述法律之授权而对内幕交易相关人员行使着听证及裁决的权力。 (二)内幕交易罚款的裁量实践及特征 自《多德-弗兰克法》出台之后,SEC对行政审裁程序的利用率显著提高:2005年,SEC寻求联邦法院诉讼救济的案件多于其行政审裁程序;2012年,行政审裁程序的利用率已经大约是法院诉讼的2倍;到了2014年,81%的案件进入了行政审裁程序,只有19%的案件被诉至法院。就内幕交易而言,2011年SEC借助行政审裁程序提起的执法行动占全部内幕交易案件的16%,2012年为10%,2013年仅为2%,2014年又上升至23%。不少观点认为,SEC更加偏爱行政审裁程序,甚至担心其会遭到基于美国《宪法》平等保护条款的质疑。对此,SEC高级官员认为这应当是SEC执法机制的新常态,而且主要原因是行政审裁程序富有效率性与专业性。2014年,《华尔街日报》的报道曾将这个问题推向高潮,其指出SEC不仅积极利用了行政审裁程序,而且将胜诉率较低的案件安排由行政法官审理,这一系列报道甚至引起了立法关注。但同时有研究显示,在进行一定数据筛选与实证研究后,《华尔街日报》的报道并不能展示SEC执法的真实全貌,SEC之所以产生有失公允的印象,原因有三:其一,行政审裁数量增长是因为SEC加大了对某些违规行为的执法力度,不过,这些案件即便没有《多德-弗兰克法》的授权,亦可以通过行政审裁程序予以处理;其二,SEC对内幕交易等欺诈行为的执法,不管是通过法院诉讼还是行政审裁都是比较难取得胜诉,故SEC也少以行政审裁程序起诉;其三,两种机制下胜诉率的对比在数据样本上存有缺陷,在进行一定样本纠正之后,两者的胜诉率并无显著不同。 在对美国内幕交易案件处罚数据进一步观察后,笔者发现,尽管一倍民事罚款常见于和解协议、行政审裁和裁判结果中,但同时也出现了不少0.5倍等非整数倍民事罚款、不追究民事罚款的情况。由此来看,联邦法院和SEC较为灵活地运用了ITSA与ITSFEA所赋予的对内幕交易处罚的裁量空间,同时,SEC会在处理结果中对裁量缘由进行一定阐述。例如,在SEC v. John A. Foley et al.案中,其与被告Foley达成和解,要求被告吐出违法所得而未追究任何民事罚款,理由为被告欠缺足够的支付能力,这在SEC的规则中亦有依据。在同年SEC v. Michael Jobe and Richard Vlasich案中,被告Jobe违法所得107,220美元,Vlasich为466,295.90美元,在达成的“既不承认也不否认”和解协议中,鉴于Jobe的经济状况,SEC要求其吐出违法所得并缴纳民事罚款100,000美元,Vlasich则仅吐出违法所得而不缴纳罚款,理由是Vlasich同意配合SEC的调查与相关执法活动。再比如,SEC在In the Matter of Abdallah Fadel行政审裁程序下的和解协议中,同样鉴于Fadel没有支付能力而免除了其一倍民事罚款。 在SEC与联邦法院的长期实践中,藉由SEC规则、判例与既有经验,美国对内幕交易民事罚款裁量因素的把握能力愈加纯熟。在诸多重要案件中,我们可以看到其内幕交易处罚裁量的主要考量因素。例如,在SEC v. Sargent案裁判文书中,法官认为下列六个因素需要被考量:(1)违法行为的严重程度;(2)违法行为是否为再犯情况;(3)被告的财务状况;(4)被告是否隐瞒其交易;(5)被告人的行为所导致其他处罚情况;(6)被告是否受雇于证券业。再如,在SEC v. Payton案裁判文书中,法官引证了SEC. v. Haligiannis案对民事罚款的考量标准并逐一对被告进行处罚,这些因素包括:(1)被告行为的恶劣程度;(2)被告人的故意程度;(3)被告的行为是否造成了重大损失或带来了相应风险;(4)被告的行为是否为再犯;(5)根据被告的财务情况是否存在减免的情形。从自由裁量标准的维度上看,SEC与联邦法院较为丰富的裁量实践,对证监会内幕交易行政处罚的裁量之治有一定参考价值。除法律授权外,SEC行政法官较为灵活的处罚裁量实施与其行政审裁机制的设计密不可分,即行政法官制度的独立性、专业性与稳定性在一定程度上保证了自由裁量权的充分利用。 (三)SEC审裁机制的有益经验 第一,SEC行政法官具有一定独立性和稳定性。在普通法系的传统中,尽管自然正义原则有深厚的基石,但Withrow v. Larkin案后,法院认为行政机关同时具有调查权、追诉权与审裁权本身并不违反正当程序,除非有高度不公正的危险性存在。当然,SEC行政法官的独立性与其产生机制密切相关。行政法官作为独立裁判官,在选拔机制上定有最低标准,申请人应为各州的执业律师,至少有七年正式参与听证或诉讼的相关经验,并由联邦政府人事管理办公室(The U.S. Office of Personnel Management,OPM)负责考试、认证、选拔和推荐初步名单,经过多轮筛选之后,最终由SEC行政法官办公室等确定人选,而非由其总统、联邦行政部门首长等任命,这同时促进了行政审裁的专业性。在此之后,行政法官不需要参加SEC的绩效考核,其级别认定、薪资水平等皆由人事管理办公室依照规定评判,在相当程度上保证了SEC行政法官的独立性。由此,行政法官享有法定的、SEC不得剥夺的权力,除非被其功绩制保护委员会(Merit Systems Protection Board)正式审裁程序认定解除行政法官职务具有“正当理由”。不过,鉴于功绩制保护委员会成员有独立判断的保障机制(除非其总统认为其有低效、失职或其他不正当行为的情形,否则不得解除职务),SEC行政法官受到双重保障并进一步促进了其能作出独立性判断,行政法官独立化的倾向越来越浓。尽管鉴于行政法官的差旅费、办公室空间及助理人员配置由SEC提供并在其大楼内办公,恐怕会使得行政法官受一定的影响,但若有法定预算标准,仍可保障其审裁的独立性。 SEC行政法官的审裁程序和其之前的行政调查程序完全隔离且有较为完善的行政调查规范,有效保障了SEC法官与调查人员的独立性和行政审裁的中立性。其中,APA第554节专门规定,“为机关履行调查或追诉的职员或其代理人,不得参与该案或与该案有实际的联系的案件的决定;对这类案件的裁决不得提出咨询性意见,或提出建议性的决定;也不得参加机关根据本编第557节规定的复议,除非他们作为证人或律师参加公开的程序不在此限。”在此基础上,根据APA规范和SEC规则,行政法官所进行的听证和审裁活动逐渐塑造出了其所在行政机关的公共政策,重要性相当突出。目前,SEC行政法官享有广泛的审裁权力,包括签发传票、举行听证前会议、接纳有关证据、组织管理听证等各类事项,与联邦法官各项权力大致相似。 第二,SEC审裁程序中辩论与质证程序相对完备,“案卷排他原则”促进了行政审裁中意见的交换,有利于使其获得正确利用裁量空间的事实基础。根据2016年SEC修订的规则,行政审裁程序始于追诉令(Order Instituting Proceedings,OIP)的签发,追诉令中会阐明SEC的主张、行政审裁程序的时限和相对人的权利,并根据案件性质、复杂性、紧急性、所涉公共利益及投资者保护因素等综合考虑,而在听证结束或认定一方缺席且没有必要听证等情况之后的30、75、120天内提交初步裁定来判断被告究竟是否有证券违法行为,如果要进行听证,三种时间情形分别要求行政法官需在OIP签发后约120、180、300天内听证。该初步裁定涵括事实部分、法律结论及相关的命令、制裁或驳回决定等。相较之前规则,这给予了拟处罚对象更多准备时间。但是,在对行政法官制度的批评中,SEC的证据开示规则被广泛关注,即便依据2016年最新规则,涉及多个当事人案件在行政审裁之前至多也只能获得7份证词,不利于实现双方的信息对称,再加上SEC对传闻证据等证据形式的认可,使得行政审裁程序中被告的证据开示权利与联邦法院适用的规则相差不少。不过,总体而言,辩论与相互质证的权利在行政审裁程序中非常重要,双方意见交换与质证得到正当程序的保护,包括反驳对方证据、传唤证人和盘问对方证人等。在内幕交易案件的审裁中,根据APA第556节(d)规定,SEC允许案件当事人有权通过口头或者书面的证据方式,提出其诉求或者对此进行辩护,也有权利提出相关的反证以及为了弄清全部事实真相而举行质证,并对整个行政审裁的过程进行记录。APA这样规定的原因在于SEC在正式裁决中,证言的记录、证物连同裁决程序中提出的全部文书和申请书是作出裁决的唯一依据,这正是案卷排他原则的要求。因此,行政法官听证就需要格外审慎,如果辩论与质证不够充分,藉此而来的决定也无法令人信服。 第三,法院在审理SEC的行政执法相关的诉讼时,强调适用“穷尽所有救济原则”,不仅降低了司法的社会成本,也间接促进了行政法官的独立性。自Myers v. Bethlehem Shipbuilding Corp.案后,法院强调“任何人在没有穷尽行政救济之前,对潜在的或者是可能的损害,不得寻求司法救济。”目前,APA第704节对穷尽内部救济以制定法的方式进行了规范,要求除了法律与判例所规定的若干例外情况外,当事人在提起行政诉讼之前,应当首先寻求内部的救济。更为重要的是,在SEC案件行政审裁中,如果没有任何一方提出异议,行政法官作出的处理结果具有终局性,即被视为SEC作出的处理结果。但是,如果当事人对此不服,可以向SEC再申请重新审议(de novo Review),SEC自身也可以主动进行审议,重新审议内容仅限于提出异议的部分,SEC委员最终可以维持、变更、撤销行政法官的初步裁定,但较少出现变更或撤销的情况,这体现了SEC对行政审裁机制专业性和独立性的尊重。此后,若审议结果不利于当事人,其有权在60日内诉至联邦法院。换言之,当事人只有在穷尽SEC内部救济之后,才能申请法院予以进一步的司法审查。只要有实质性的证据支持,联邦法院对于SEC的事实查明结果皆予以尊重,即便发现有在听证程序中未提交的、足以影响判决结果的新证据,法院也可以将案件发回SEC继续审理。对于法律适用问题,美国法院基于“谢弗朗原则”(Chevron Doctrine)而倾向支持SEC对自身规则的解释,这也体现出司法对行政行为的尊重。不过,SEC在内幕交易的规则的解释中,却也屡受波折。 四、内幕交易处罚裁量之治的中国方案 除却刑事追诉程序之外,证监会中央机关内幕交易案件皆由行政处罚委员会进行审理并以证监会名义作出处罚,并无美国联邦法院程序下的民事罚款模式,这是由我国与美国不同司法及行政体制所决定的,也注定了我国应走出一条具有中国特色而行之有效的证券监管之路。客观而言,在目前证券法治语境下,由于证监会是内幕交易违法调查与行政处罚的核心主体,这对其执法的独立性、公正性和有效性确实提出了更高的要求。基于此并有选择性地参考SEC前述经验教训,本文认为,证监会可从下述四个方面着手不断优化裁量之治。 (一)改善行政处罚委员会的组织机制 SEC行政法官深受合宪性的困扰,但其选拔任命机制与履职保障制度使得他们能够更独立、专业、稳定地履行法定权力,这是我们可以考虑借鉴的方面。但是,公正并不一定就意味着设立一个“机构独立”的行政法官。考虑到制度嫁接的可行性问题,SEC民事诉讼及行政法官制度在我国不具有现实可行性,否则将会对我国行政体制的整体协调造成极大冲击。基于我国行政体制与现有框架,证监会可从下述两个维度进行推进:一方面,行政处罚委员会可参考此前发行审核委员会的经验来提高内幕交易处罚的独立性与专业性。例如,在第十八届发行审核委员会共计21名委员中,来自交易所、律师事务所、会计师事务所的委员有11名,外部专家的参与有效提高了发行审核的透明度、独立性和专业性。由于他们本身在各自领域拥有较高声望,亦没有过大的经济与行政系统内晋升的压力,行为动机更多体现为一种声誉与职业考虑,不仅更易作出独立判断,也有助于提高处罚的专业性和丰富系统外视角,这在前述SEC经验中已有一定体现,其所选拔的行政法官至少有七年正式参与听证或诉讼的经验,严格的选拔标准与考核程序促进了审裁效能的提升。因而,我国《行政处罚委员会组织规则》应进一步确定和重视外部专家引入的工作机制,同时,行政处罚委员会遴选机理和发审委有所不同,其无需判断证券产品的市场价值,可主要来自于法律相关行业,如律师事务所和教研机构等。此外,证监会行政处罚委员会的工作规则应该制定并公开更为详细的利益回避机制。 另一方面,证监会行政处罚委员会组成人员应有足够内在的稳定性,尽量减少随机性因素。比较观察,SEC五名行政法官不仅每年审理案件的数量众多(如在2014年,约有612例各类证券违法案件由行政法官受理),而且促进了裁量逻辑和处罚力度的相对连贯稳定。因而,《行政处罚委员会组织规则》可进一步规定、细化并公布委员的组成方式、任职条件、工作要求、组织架构、监督管理和法律责任等内容,为行政处罚委员会工作效能的提升给予更充分具体的制度支持。证监会应当为行政处罚委员会组成委员提供稳定的职位保障,不能轻易解除委员职务,即便解除职务,也应具体细化解聘条款并在适用时作严格解释,以充分发挥行政组织法的基础配置作用。诸如“不适合担任行政处罚委员会委员职务的其他情形”的规定,实际上给予了证监会极大的人事裁量权,不利于保障处罚委员会委员的独立判断。当然,为进一步提高处罚决定的审慎性,行政处罚委员会委员可在《行政处罚决定书》上署名,或借鉴证监会公布发审委工作会议参会委员名单的方法,一来增强处罚的公开性,二来让委员有更强的动力提高内幕交易处罚的质量,通过声誉机制来督促委员认真行使权力。 (二)优化内幕交易的行政处罚程序 一方面,证监会在内幕交易案件审理过程中,要不断强调处罚听证中质证程序和辩论程序,因为只有在长期、充分的意见交换后,方能促进证监会提炼出稳定而统一的裁量逻辑和做法,并且发挥对初步处罚意见的矫正功能。就目前证监会听证制度而言,尽管听证程序正在显著改善且《行政处罚听证规则》第16条有了原则性的规定,但仍可进一步细化双方就法律适用进行辩论的权利以充分促进意见交换,并为其它行政部门的听证制度完善提供先行先试的经验,否则诸如前述周德奋案那样的基本程序瑕疵仍会出现。事实上,在内幕交易行政处罚中,最为关键的就是认定“内幕信息知情人”、“非法获取内幕信息的人”、“内幕信息”及“违法所得”等几个关键性问题,这是非常复杂的法律解释与适用问题,特别是《证券法》(2019修订)第51条项下的兜底条款的适用更应该慎之又慎。在此基础上,证监会的听证应当允许各方对此展开充分辩论并进行完整记录,更好地推动听证笔录作为行政处罚的依据,提高行政处罚的规范程度和透明度,落实《行政处罚法》(2021修订)第65条的要求。客观而论,尽管对充分辩论的制度规定在实践中不容易产生实际效果,但这是实现听证目的之重要保障,也是行政机关值得努力的目标,否则会使得听证丧失真正的制度功能。长远来看,这有利于促进证监会更为自信地行使处罚裁量权,应当持之以恒地予以推动。唯有在行政处罚委员会能够独立、专业和稳定地进行裁量之时,“穷尽所有救济”原则的确立才更有其正当性与合理性,否则只会徒增当事人的成本。 另一方面,证监会应当进一步精简行政处罚作出的内部环节,尊重行政处罚委员会相关委员的处理意见。从前述SEC执法实践来看,若其寻求联邦法院之司法救济,民事罚款数额的确定直接由法官依法作出裁判,当然,更大的可能是双方以和解的形式实现。若SEC以内部行政审裁程序审理,其彻底的“查审分离”机制、内部相对扁平化的审裁机制使得行政法官能够更为独立地进行判断,再加之SEC往往尊重行政法官的审裁结果,皆有效增强了行政法官审裁的重要性和权威性,这是证监会内部执法机制需要进一步厘清的重要方面。证监会可考虑进一步修订《中国证券监督管理委员会行政处罚委员会工作规则》的内容,尽量减少不必要的内部审批程序,推进内部程序环节的扁平化管理,使拟处罚案件尽快彻底地进入行政处罚委员会审理程序并完全实现“查审分离”机制,彻底减少调查与审理人员的相互掣肘。最终,在行政处罚委员会作出审理结果后,证监会应充分尊重其独立判断与处罚结果,藉此消弭内控程序对处罚裁量的潜在诱导、间接影响和偏好塑造。 (三)合理使用行政罚款的裁量空间 在证监会2018年发布的《稽查执法科技化建设工作规划》中,其强调要明确处罚的裁量原则尺度、推进执法标准的规范化和一致性,早先时候,证监会原主席肖钢提出要明确量罚过程中自由裁量权的掌握原则,可见,证监会内幕交易的裁量标准依然任重道远,绝非易事。从国外研究来看,Ziven Birdwell建议根据内幕交易的查处比例来计算处罚额度,譬如,内幕交易被发现的概率是1/4,那么对于被实际查处的内幕交易者,罚没总计就应该是4倍,通过这样的违法成本转移来进一步威慑潜在违法者。然而,不仅内幕交易被发现概率的测算不是易事,而且《证券法》(2019修订)第191条之所以赋予证监会目前更大的处罚幅度和更为灵活的裁量权,正是为了使其根据不同情况作出合理、有威慑力的行政处罚,倘若罚款标准变得过于的僵化,那便丧失了其意义。在前述美国法院和SEC民事诉讼、审裁与和解协议中,可以清晰地看到其民事罚款的裁量因素,包括行为恶劣程度、是否为再犯、被告的财务状况等,罚款倍数非常灵活,既有一倍、两倍和三倍情形,也有非整数倍的情况,还会基于被告的配合程度等情形而免除罚款。 我国证监会并不需要过多地纠结于内幕交易高倍率罚款的审慎性或者谋求一种折中,其既可以更为充分地利用高倍数的罚款裁量权,对情形恶劣的内幕交易施加最高十倍罚款,也完全可以根据相对人的配合程度、支付罚款的能力而适当降低罚款倍数。但是,不论如何,证监会应当制定内幕交易行政处罚裁量标准规范指引,总结已有案件的裁量经验,使得自由裁量的逻辑尽量统一明确,尽量做到“同案同判”,避免自由裁量变成羁束裁量、恣意裁量的极端情况,这也是《行政处罚法》(2021修订)第34条规定的要求。进一步而言,证监会自由裁量标准应当将减免情形与《行政处罚法》(2021修订)第32条、第33条和第66条进一步衔接,考虑增设证券法上的从轻或减轻处罚以至免除处罚的情形。譬如,对于违法所得五十万以上的个人当事人,或许其已经将全部身家加杠杆而投入内幕交易,尽管有可观的违法所得,但没收之后再处以倍数罚款,不仅无法实际收缴罚款金额,而且对于其本人及家庭打击也过于沉重。对此,有观点会认为这会鼓励当事人对自身支付能力作假、甚至通过寻租的方式获得减免,导致内幕交易执法的威慑力大打折扣。但笔者认为,随着我国征信体系的不断发展、统一不动产登记查询的完善、银行等第三方提供的证明及刑事责任的威慑,应有能力对被处罚对象财务状况声明的真实性作出判断,至少也是可期的。更何况,内幕交易若符合刑事立案标准,更须承担相应刑事责任,不必将矫正违法行为的全部压力都集中到行政处罚上,反倒不利于构建层次分明的法律责任体系。总而言之,藉由明确阐述处罚裁量背后的具体因素不仅有助于向证券市场传递出积极信号,而且有利于增强内幕交易处罚的透明度,使得市场对监管的公平性、合理性和有效性产生信赖。 (四)优化违法所得的计算方法 合理利用处罚裁量空间的一个前提是科学计算行为人的违法所得。从内幕交易的处罚工具与权限上来说,证监会已经初步建立起相应的制度和机制,但在违法所得计算方面仍有待努力。大体而言,获利型内幕交易的处罚是以违法所得为计算依据,计算其知晓内幕信息后买入的价格与最终股票卖出价格之间的价差,是一种实际获利法的计算,而规避损失型内幕交易则按照名义所得法计算,如此适用依据不明确、计算逻辑不统一引发了不少争议。实际上,对于前述处罚案件中“违法所得”不为负数的情况,违法所得的计算方法直接关系到罚款的数额,亦即罚款的计算基数。参考美国与我国台湾地区的民事、刑事诉讼实践,主要有实际获利法、市场吸收法、拟制所得法等方法,但各地区法院对于究竟采何种计算方法,仍然没有达成一致,因为还存在很多更具体因素的考量。比如,对上述两种情况下“违法所得”认定,是否需要考虑市场波动因素、其他利好(利空)因素的影响?尽管在将市场因素剔除后,处罚幅度会更为精准,但对于如何剔除市场因素、可否在各级司法机构中推广适用、法官是否能够轻易掌握等难题,现在都没有很好的办法。因而,暂时不考虑市场因素来进行违法所得认定,短期内可能更具有操作性与实用性。 从我国内地学界的研究来看,汤欣、高海涛、肖泽晟、万志尧等不少专家,从行政处罚或者刑事处罚的角度给出了一些方案,还有的专门考虑了市场因素的处理方法。在此,笔者赞成肖泽晟教授将作为没收的“违法所得”与作为罚款幅度确定的“违法所得”分别予以计算和对待的方法:前者可以适用实际获利法,吐出其从违法行为中的所有实际获益,起到没收的效果;后者则由于本身就是惩罚性的,不管是几倍数的罚款,都旨在于达到惩罚的目的,《证券法》(2019修订)及相关配套制度可以考虑以名义所得法作为罚款的基数,藉此减少无法有效惩治内幕交易的无奈。当然,内幕交易违法所得基数的计算公式和方式的确定并非易事,上述内容仅是违法所得计算中的一个方面,其整体性计算方案有赖于通过证券交易所、会计专业人士以及金融学理论的进一步讨论和审慎研究,因为这会进一步关系到刑事责任之有无及刑罚程度。 五、结语 如果以1998年《证券法》通过作为我国证券市场走向全面法治化的时间起点,我们已经走过了二十多年的风雨历程。尽管目前证监会内幕交易处罚裁量存有一定问题和困惑,但不可否认的是,在短短二十余年的时间里,证监会规制内幕交易的力度、广度与能力都在迅速增强,不仅有效威慑了潜在市场违法行为,而且为我国成为世界重要资本市场提供了强大的法治助力。面向未来,隐匿在日新月异金融科技外衣下的证券市场违法行为无疑将更加复杂多样,证监会所面临的执法挑战也自然更多、更严峻,但无论如何,“度长短者,不失毫厘”应当成为证监会行政处罚裁量之治的不懈追求,这也是贯彻落实证监会“精准执法”理念的必然要求。在《证券法》(2019修订)正式实施并适用之后,在更广阔的处罚裁量空间下,如何更加充分、合理地利用处罚裁量权并促进裁量标准的相对统一,不仅是证监会行政执法应当特别注意的方面,而且将直接关系到我们以何种姿态走向下一个十年。 请联系:贾海东 15527926120 本期编辑:郑乾 | 校对:孙泽杭 审核老师:李安安 | 袁康