过去3年,债券收益率整体下行,信用债收益率中间虽有调整,但利率下行、一揽子化债政策等,为信用债收益率下行、利差压缩提供了坚定的支撑。2022年,从资产荒到负反馈;2023年,化债政策下持续下行;2024年,化债延续下行,政策博弈推动调整。

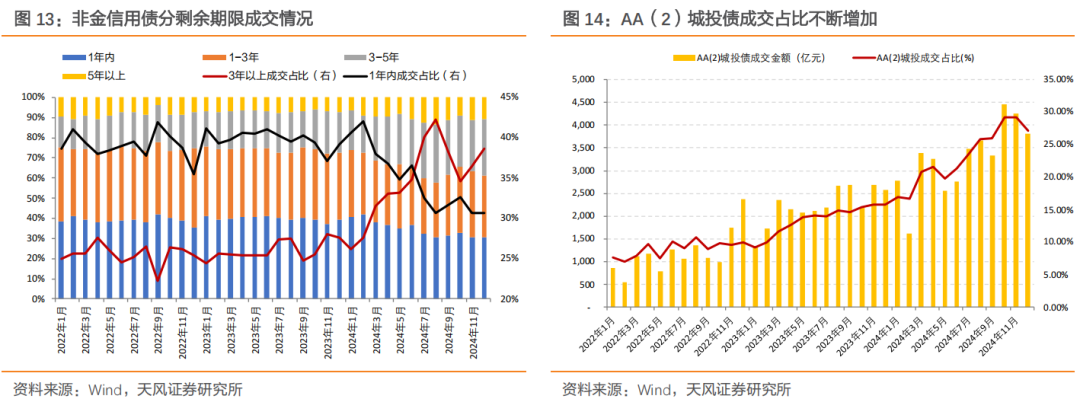

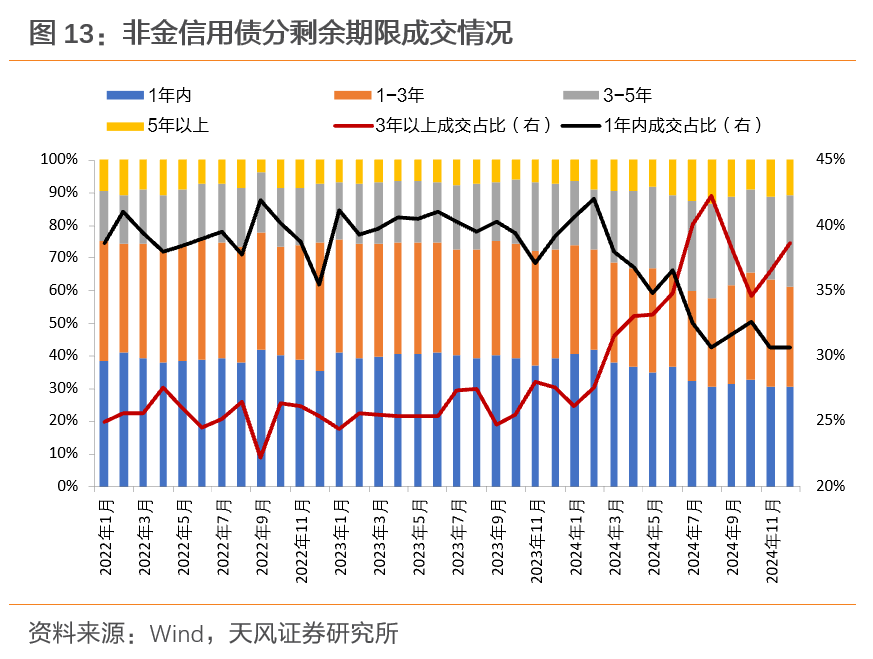

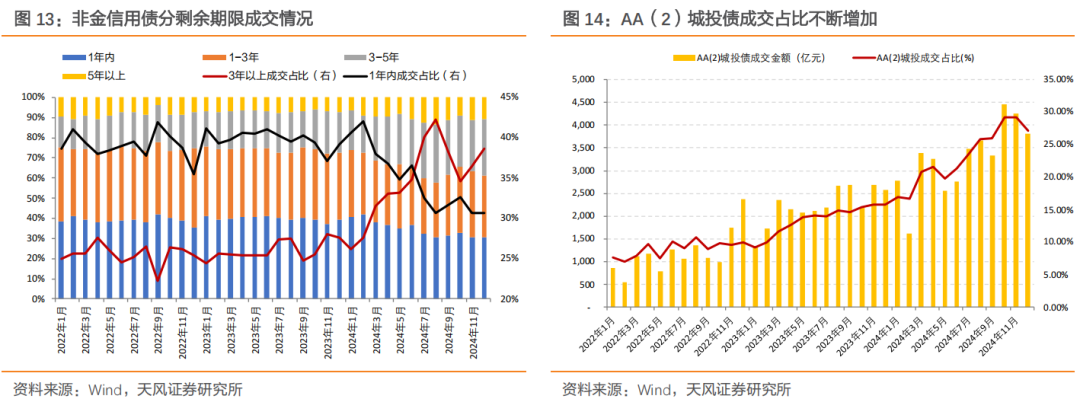

一般而言,信用债跟随利率债走势,但信用风险事件、政策调整等,容易带来信用债市场的大幅调整。而“一揽子化债政策”以来,市场对信用风险的担忧大幅降低,信用利率化愈发明显,各类利差都一度被极限压缩,而后在一个比较窄的空间内波动。而政策等突发事件带来的波动,本质还是信用债流动性偏弱,这一点目前及未来一段时间可能都难以根本性改变。在仍担忧信用风险的阶段,市场一般倾向于先信用下沉,而后才是拉长久期,毕竟较长的时间同样蕴藏信用风险;但随着信用利率化演进,拉久期的效果愈发明显。此外,在债市巨震时,机构往往选择首先抛售流动性较好的品种,容易导致期限利差快速下行。过去3年债牛,信用债都经历了一二季度振荡下行,二季度末、三季度底部震荡,三四季度再决断的过程。季节性规律的背后,核心是基本面偏弱,政策的季节性影响债市定价。目前来看,季节性规律仍然具有较强的适用性。在资产荒和低利率环境下,机构普遍采用拉长久期和信用下沉的策略来增厚收益。2024年6月,3年以上非金信用债的成交占比首次超过1年内。AA(2)等级在城投债的成交占比从2022年初7%上升至30%附近,机构信用下沉的策略同质化严重。

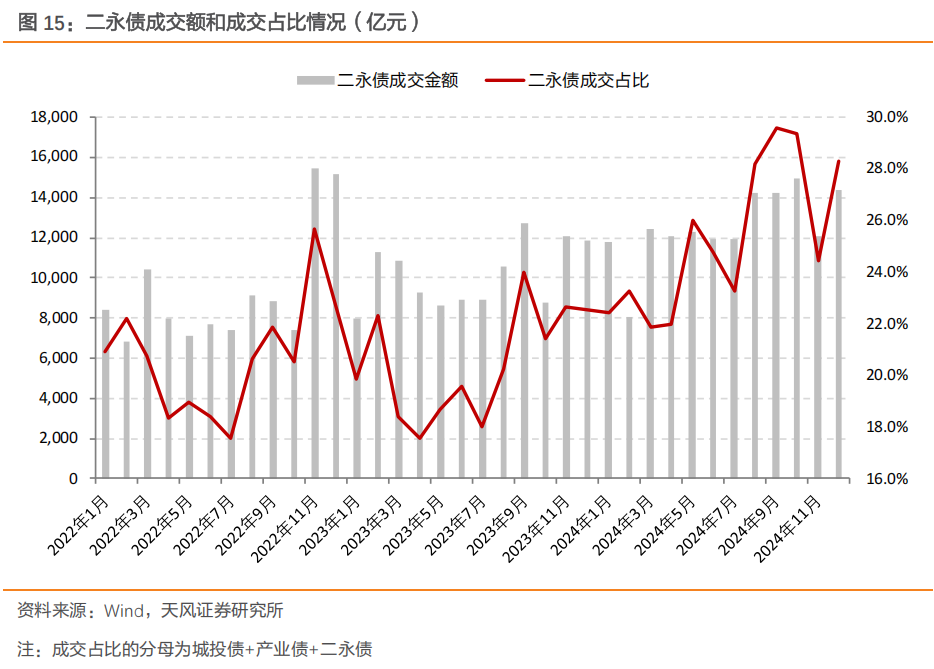

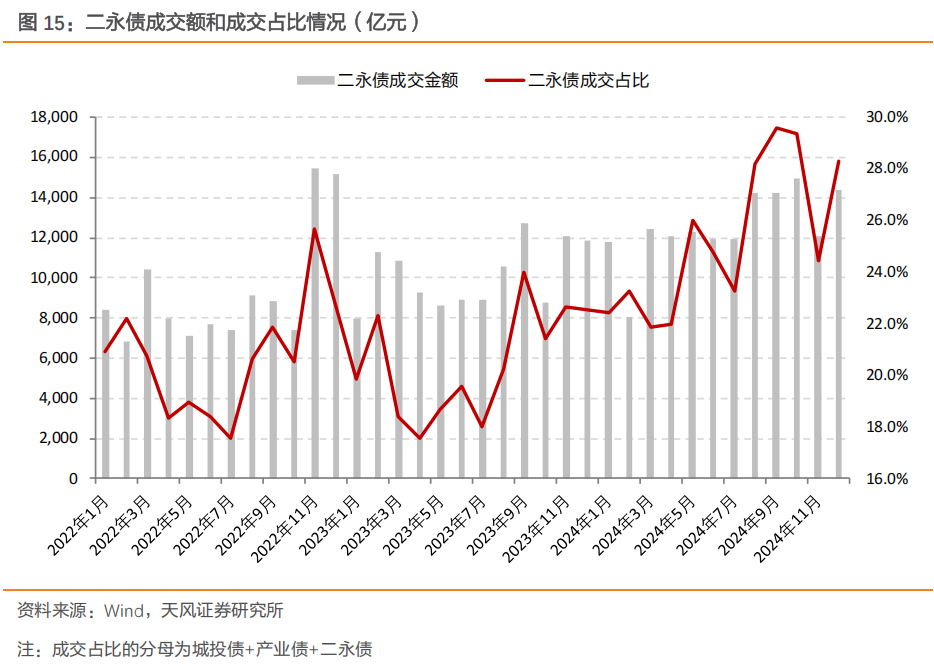

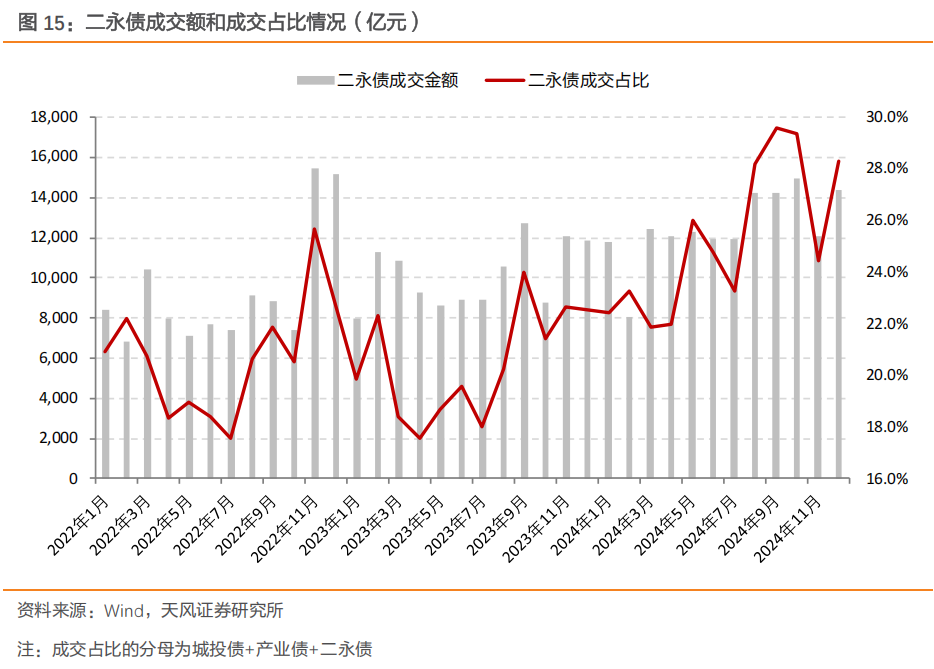

与此同时,二永债的成交额在不断上升,在信用债中的成交占比已从2023年低位上升了10个百分点。

以史为鉴,今年的信用债或还将沿着既有的趋势、遵循相似的节奏发展。

风险提示:宏观经济发展超预期,政策出现超预期变化,数据统计或有遗漏。

过去3年,债券收益率整体下行,信用债收益率中间虽有调整,但利率下行、一揽子化债政策等,为信用债收益率下行、利差压缩提供了坚定的支撑。回顾过去3年,信用债收益率、利差主导因素是什么?有什么规律?机构行为又发生了什么变化?

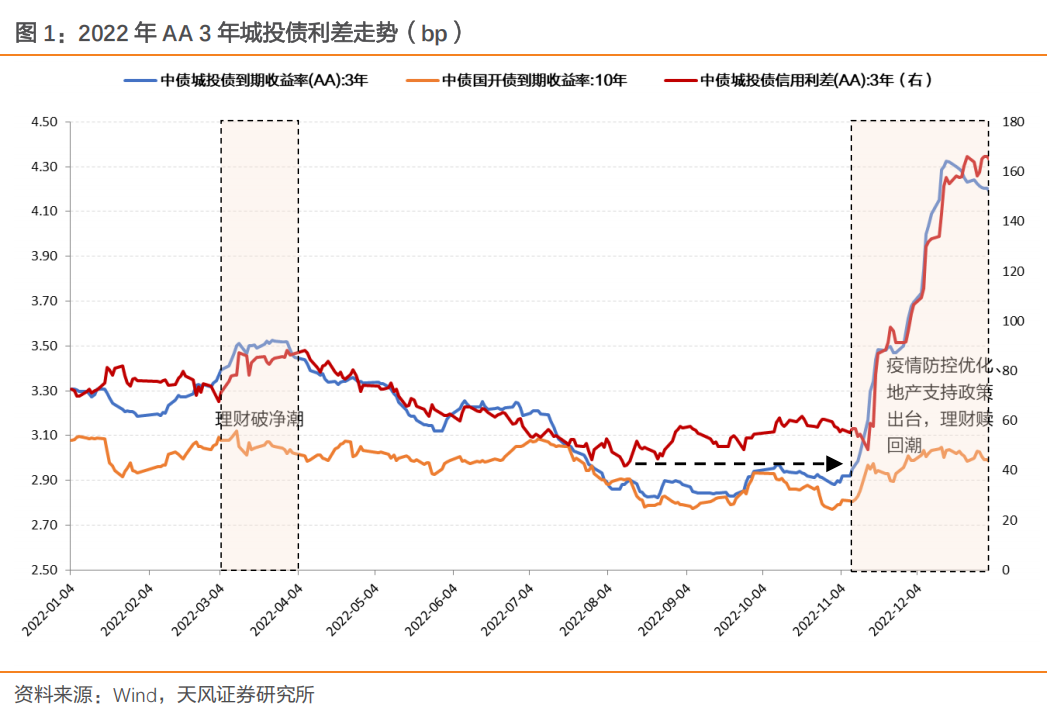

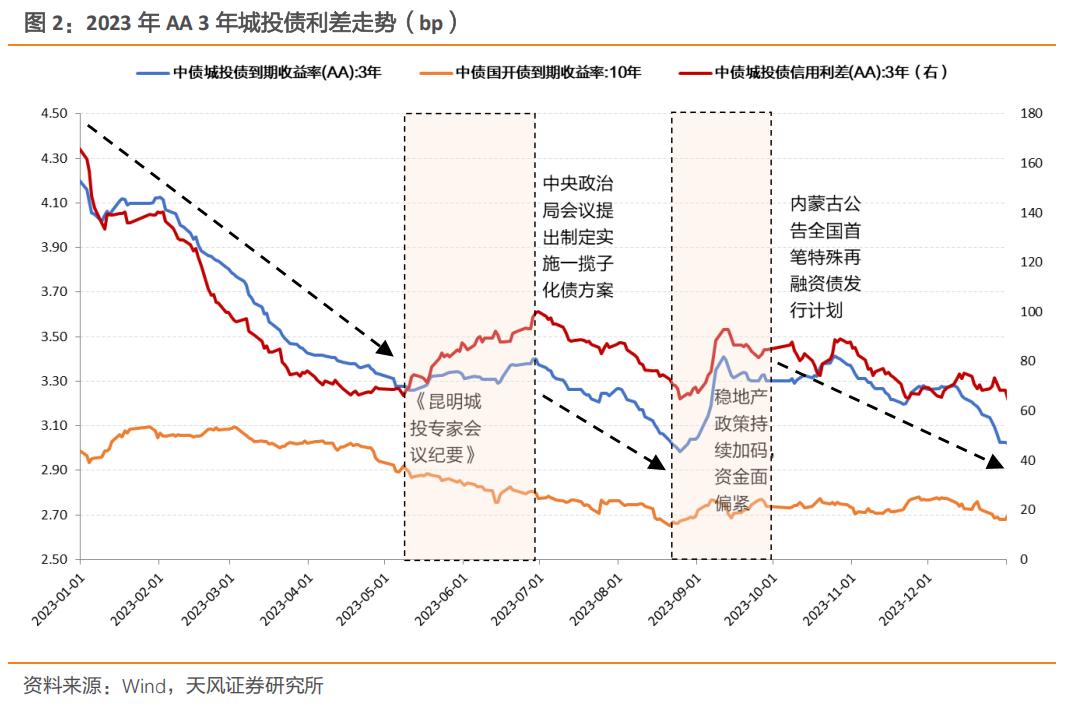

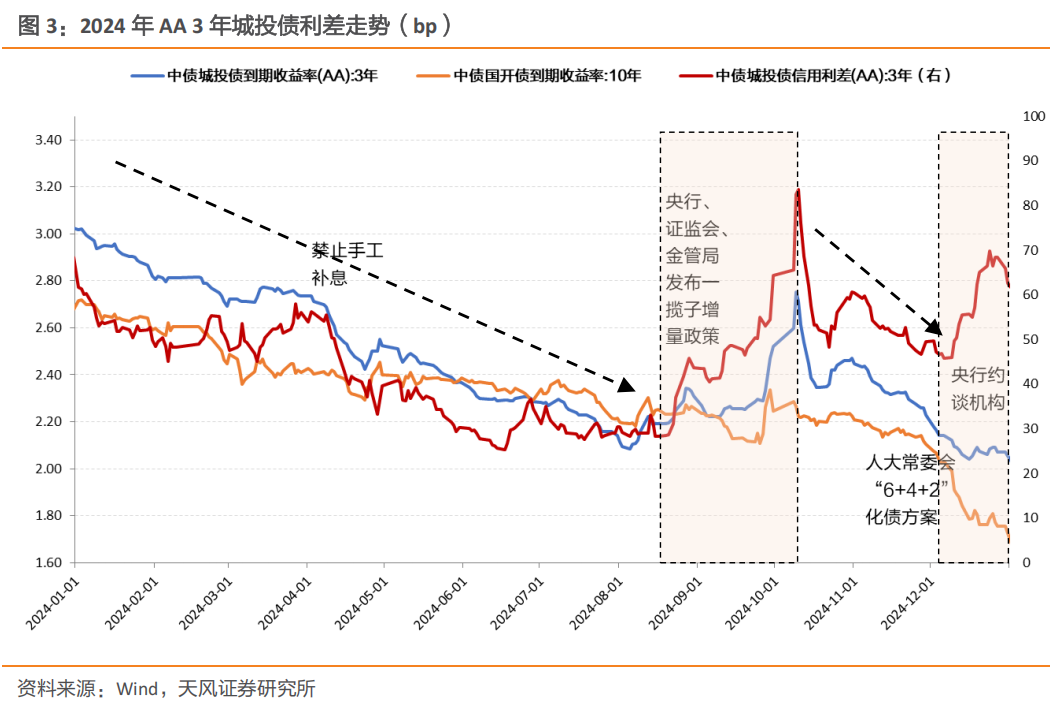

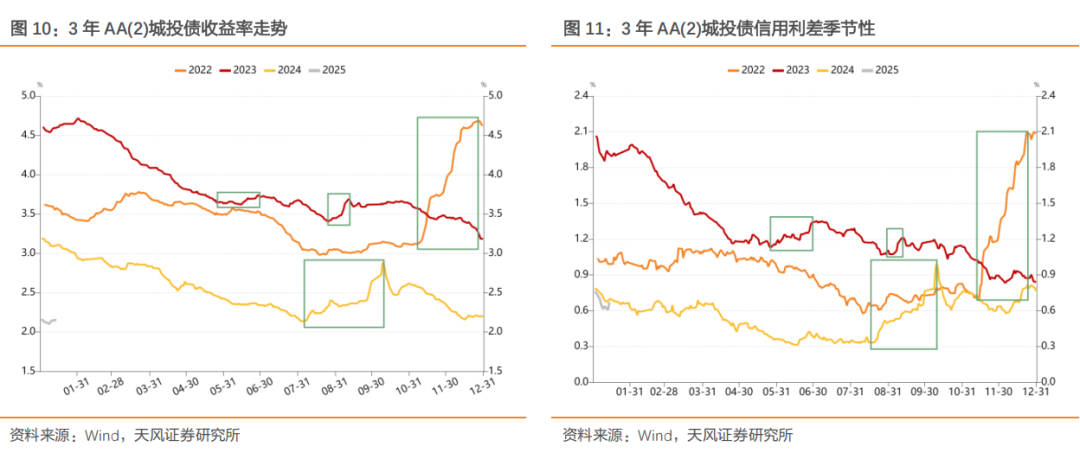

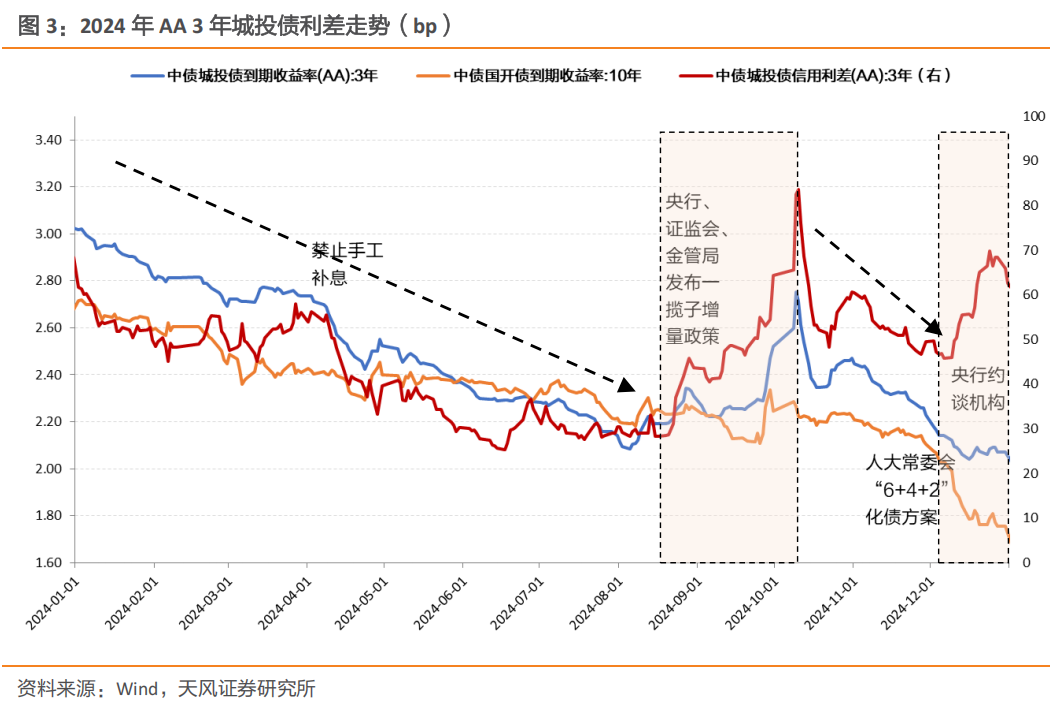

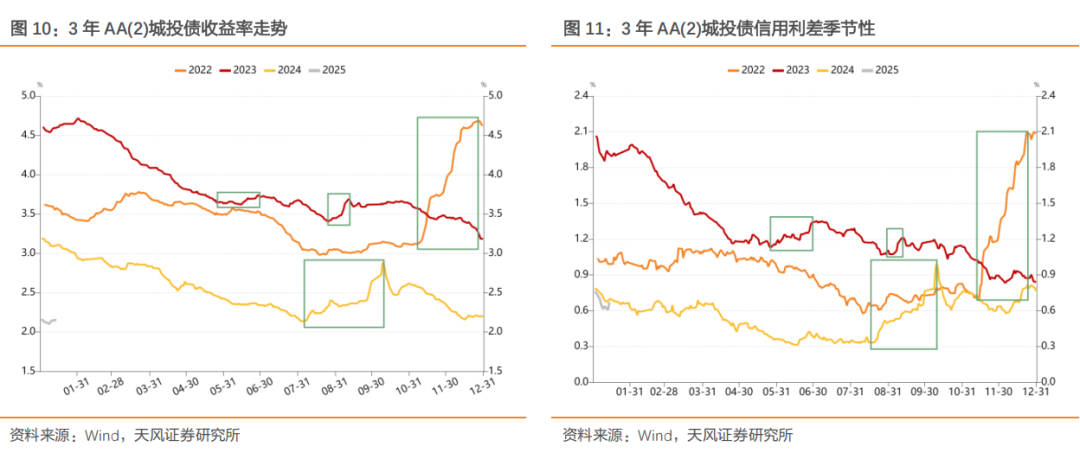

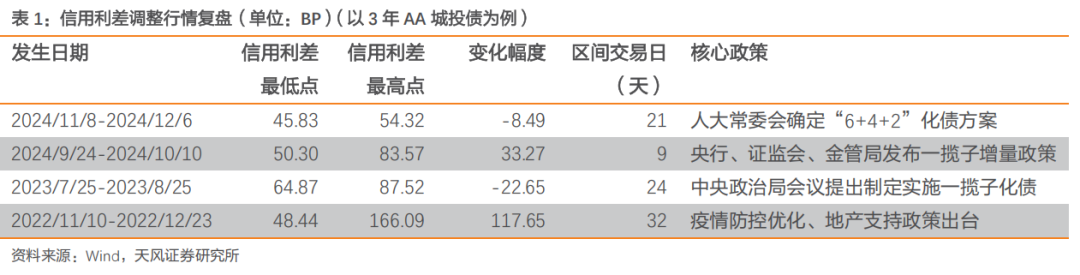

我们以3年AA城投债为例,回顾过去三年收益率和信用利差的关键走势。

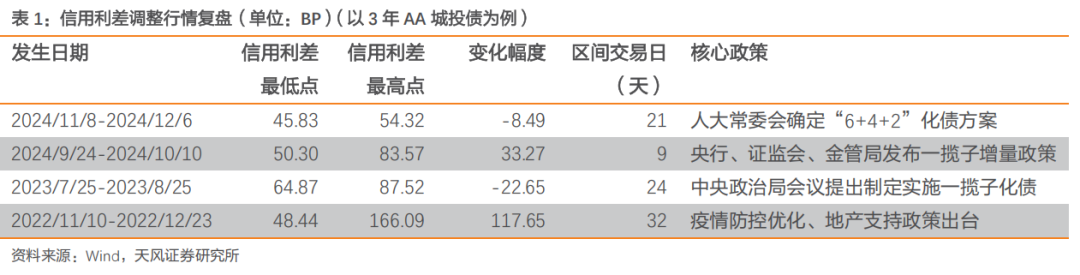

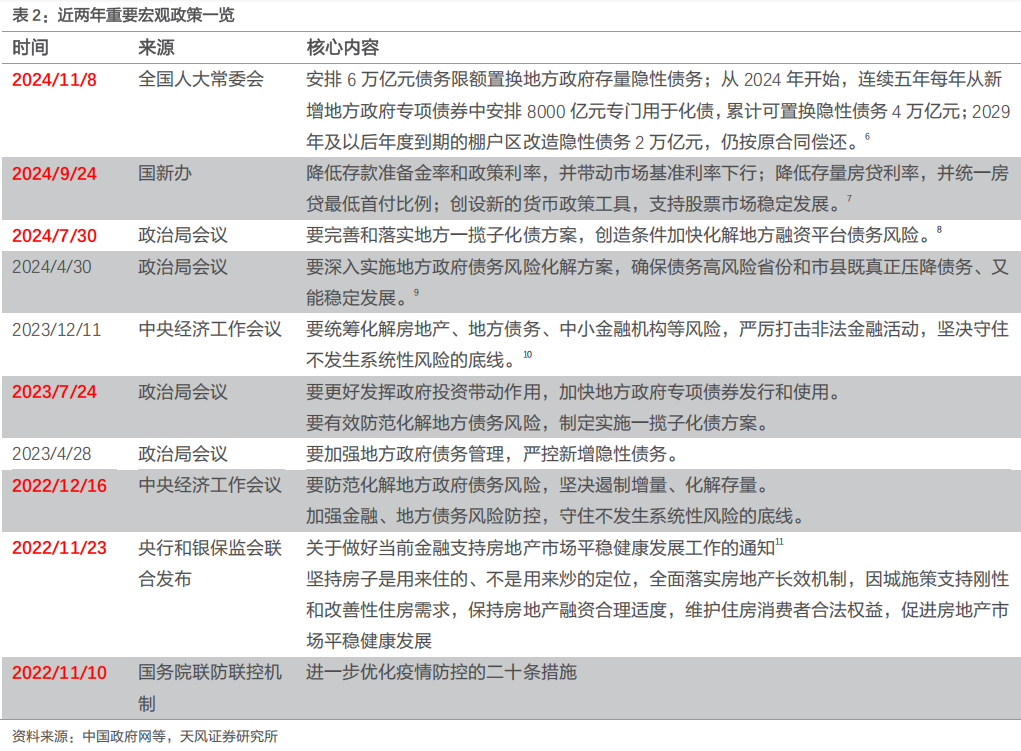

2022年初,信用债震荡开局。3月理财产品大量破净,引发债市出现一定调整。2022年3月末,有4043款理财产品单位净值跌破1,显著高于过往破净的均值水平,叠加季末银行有回表压力,当月下降接近1万亿,信用利差明显抬升,在国债利率未明显调整的时候,3~4月利差上行15bp。

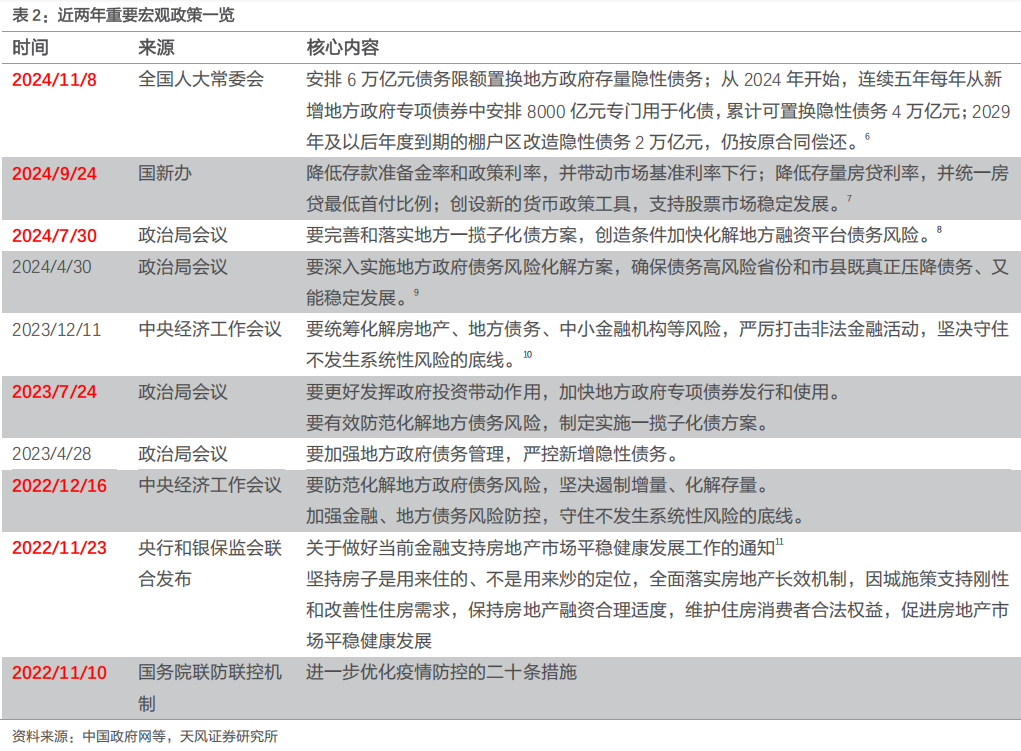

4~10月,各地疫情反复,市场担忧基本面的情况,叠加资金面宽松,处于高于合理充裕状态,“资产荒”持续演绎推进,信用债收益率及利差被不断压缩。11~12月,负反馈下市场大幅调整。11月11日国务院联防联控机制发布进一步优化防控工作的二十条措施,地产增量政策出台,央行推动地产“第二支箭”,央行、银保监会出台“254号文”支持地产市场。市场预期转向,风险偏好快速上升,利差疾速大幅走阔,11月14日至年末利差上行超100bp。期间,理财产品净值明显回撤,由于投资者尚未完全适应理财净值化机制,引发“踩踏式”赎回,进而导致银行理财负反馈,进一步加大了信用债的调整幅度。1~4月,节后债市情绪转暖,理财市场规模阶段性恢复,推动信用债收益率下行,期间10Y国开债利率仅下行3bp,而信用利差压降超过90bp。5月,一份涉及昆明部分城投到期债务兑付困难等情况的《昆明城投专家会议纪要》引发市场对城投偿债压力的担忧,5~6月,在无风险利率仍在下行的情况下,城投债收益率反而背离上升,导致信用利差短被动大幅走阔接近30bp。7月24日,中央政治局会议提出制定实施一揽子化债方案,随着8月中“23津城建SCP050”等多只债券投标量达到70倍以上,“一揽子化债政策”开始被逐步定价,3YAA城投债信用利差主动收窄,由7月初的98BP收窄33BP至8月25日的65BP。8~9月,季末理财赎回,推动利差回到当年阶段性高点。8月中旬后稳地产政策持续加码,叠加资金面偏紧,债市持续调整,9月又逢季末,市场面临理财预防性赎回压力,这些都加剧了信用债抛售压力,利差明显走阔,8月25日-9月中旬上行超15bp。10~12月,9月26日内蒙古公告全国首笔特殊再融资债发行计划,提振城投信心,化债主线行情进一步被明确。11月,资金面边际宽松,信用债整体快速下行,3YAA城投债收益率下行近30bp,明显快于国开债利率,期间利差压缩超过15bp,重回全年低点。

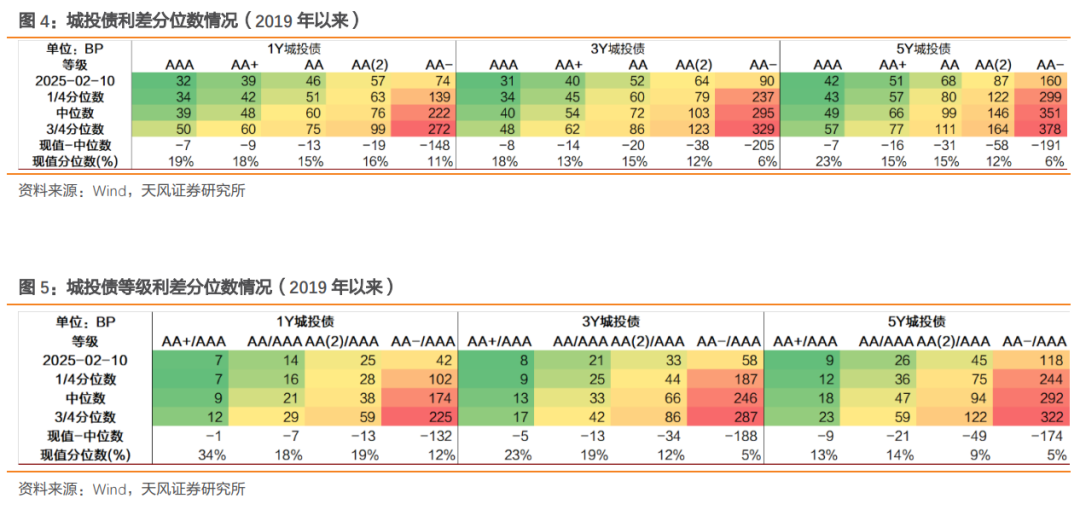

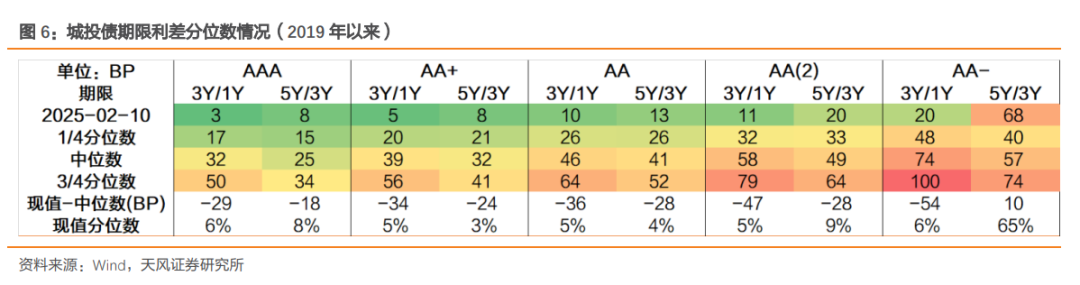

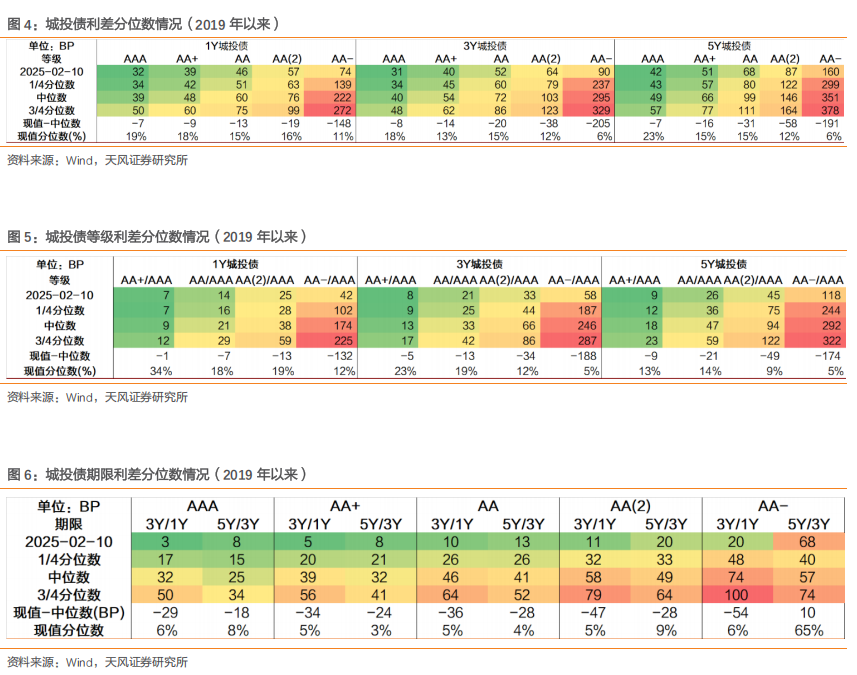

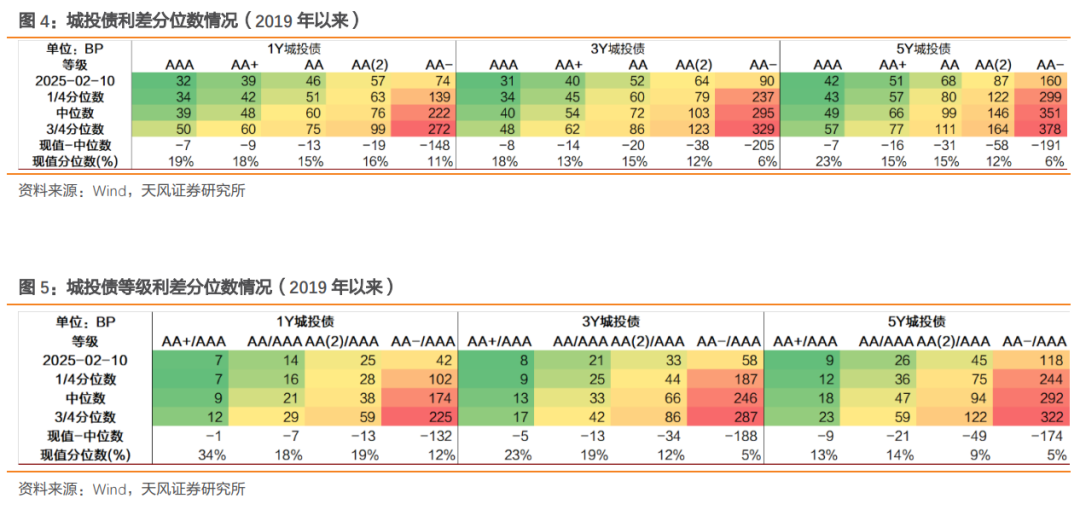

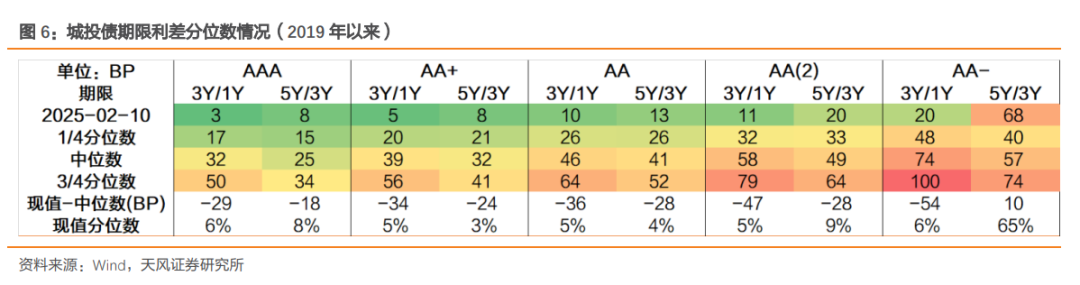

1~7月,信用债延续化债行情,收益率持续下行超80bp。4月初,禁止手工补息阶段性加速了信用下行速度。而同期央行多次提示长端利率风险,影响了长端利率的下行速度,但信用债没有受到太大影响,信用利差大幅压缩至30bp以下。8~10月,信用债进入调整状态。8月初,央行进一步对长端利率进行指导,利率整体出现明显调整,信用跟随利率小幅调整。8月底,由于银行理财季末流动性储备、增量政策担忧等因素,信用债收益率明显上行。9月份,政策出现一定程度转向。9.24~10.10,央行宣布降准、降息,以及金融支持地产与股票市场等一系列政策,权益市场大涨,债券市场出现剧烈调整,3年AA城投债收益率快速上行40bp,利差再次急速上行近30bp。10月中旬开始,信用债开始重新进入下行通道。①10.11~10.18,权益市场下行,机构负债端趋于稳定,信用债配置性价比显现,超调后快速回落,期间利差压缩超20bp。②10.20~10月底,月末 人大常委会增量政策预期不明朗等因素,信用债收益率上行、利差多数走阔。③从11月初开始,各项政策预期逐渐明朗,各评级、各期限的信用债收益率均持续进入下行通道。并且,随着年末配置行情开启,信用债收益率一度出现加速下行,3年AA城投债收益率下行近40bp。12月,信用收益率向下,但信用债流动性偏弱,市场担忧年末资金面等扰动,利差被动走阔。首先,信用债走势整体跟随利率走势。从过去3年来看,信用债收益率走势与利率走势基本一致,利率下行,信用债收益率下行,利差压缩;利率调整,一般信用债也跟随上行,利差走扩。信用风险事件、政策调整,容易带来信用债市场的大幅调整。过去3年,信用债市场经历了从担忧城投违约到得到“一揽子化债政策”支持的过程,市场逐步接受了化债政策支持下的低利差;而政策调整带来的波动,更多还是由于信用债流动性偏弱,这一点目前及未来一段时间可能都难以根本性改变。信用利率化特征愈发明显,信用利差被压缩至极致低位。截至2月8日,中长期城投债信用利差分位数已降至10%以下,低等级品种利差压缩更为明显。等级利差方面,中长期城投债AA-/AAA分位数也在10%以下。期限利差方面,高等级品种压缩更低,大多分位数也已在10%以下。信用风险溢价在定价中的占比越来越低。

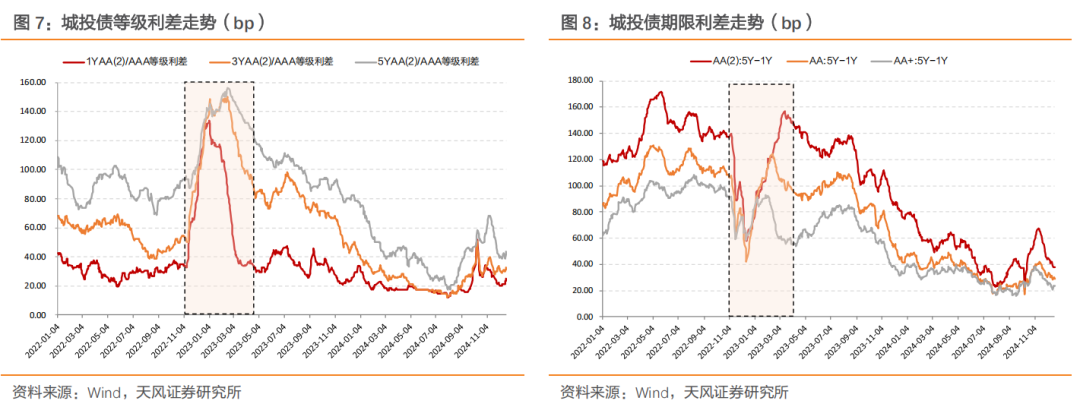

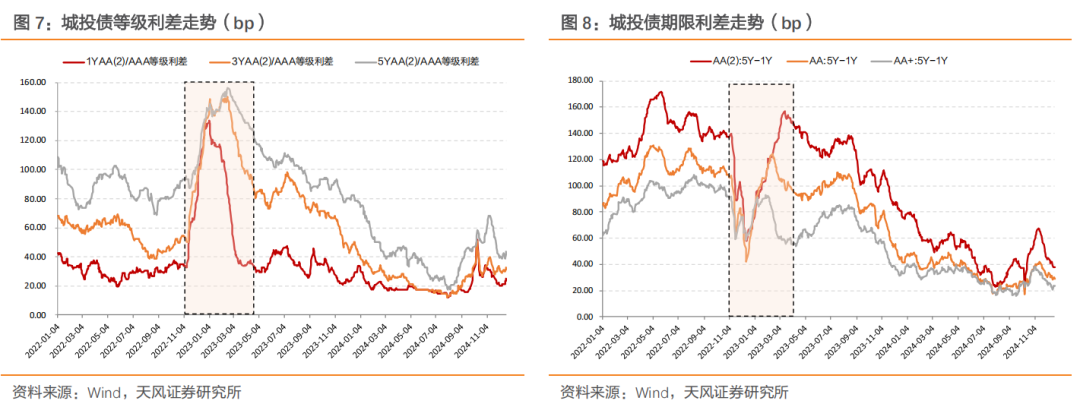

在债市趋势性下行时,也就是债牛行情下,城投债的等级利差和期限利差均震荡下行,但两者的启动时间和下行速度有较大差异,等级利差往往在债市调整后先于期限利差下行,且利差压缩速度更快。从下行速度来看,等级利差比期限利差更快达到历史相对低位,以城投债AA(2)/AA为例,近三年的低位维持在20bp附近。期限利差在2023年以来的债牛行情中下行相对平缓,但在不断波动下行,以城投债5Y-1Y为例,在今年8月中旬触及近三年低位,AA(2)、AA和AA 均压缩至20bp附近。反映出市场在趋势性行情下,首先采用的策略是信用下沉,而后才是拉长久期,但信用利率化不断演进后,拉久期成为更为一致的选择。在债市快速调整时,期限利差和等级利差也展现出较大差异。以2022年底的理财赎回潮为例。11月,当收益率和信用利差均快速上行时,等级利差也快速上行,随后跟随收益率修复快速下行,整体呈现先上后下。而期限利差则相反,在调整期间先下后上。背后的原因在于,短期限信用债流动性相对较强,在债市巨震调整时机构往往选择首先抛售流动性较好的品种,导致期限利差快速下行。

过去3年债牛,信用债都经历了一季度下行,二季度末、三季度底部震荡,三四季度再决断的过程。

从政府角度,三四季度多是政策窗口期,为实现全年经济发展目标,打好“收官战”,下半年的冲刺诉求更强烈,有可能出台超常规的宏观政策,债市利多情绪高涨。比如2023年7月24日中央政治局会议提出制定实施一揽子化债,2024年9月24日央行、证监会、金管局发布一揽子增量政策,2024年11月8日人大常委会确定“6 4 2”化债方案等。此外,即便政策空窗,市场基于学习效应往往也会提前博弈政策利好预期,加剧债券市场波动。比如12月中上旬一般会召开较为重要的中央政治局会议和中央经济工作会议,为来年的经济金融工作定下基调。因此,三四季度不管是否有宏观利好政策落地,市场往往处在与政策面共振或博弈利好预期的情绪下,从而加强债市的波动。

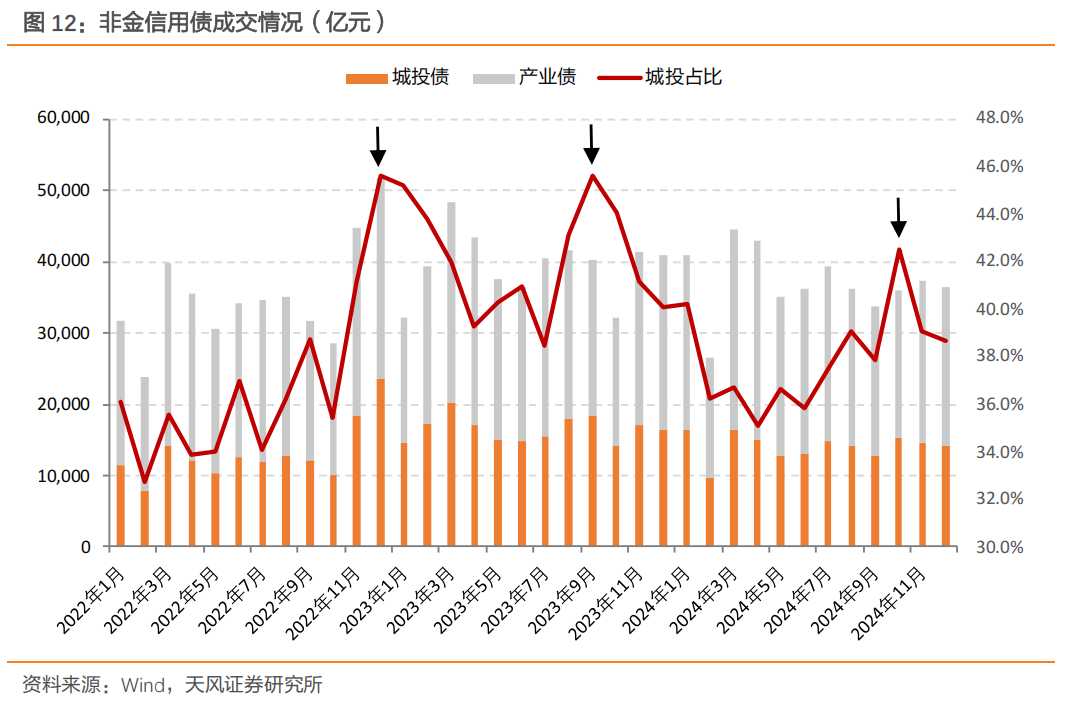

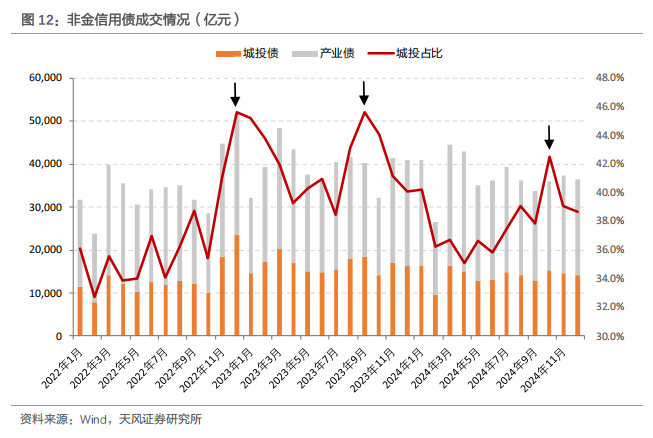

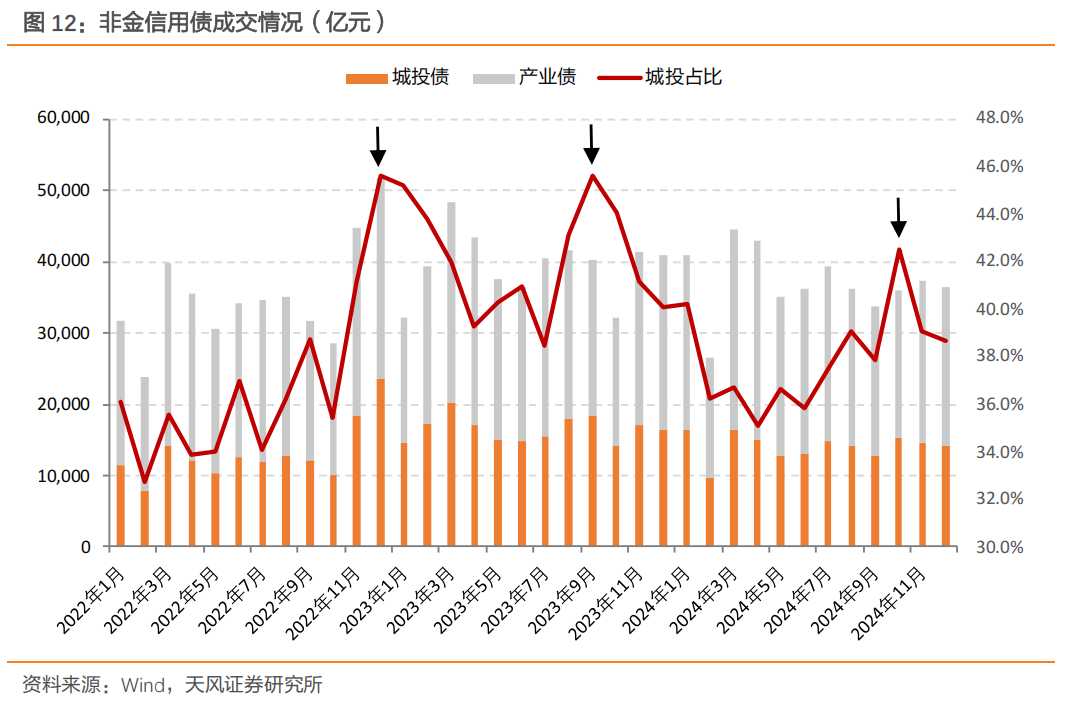

城投债的成交金额占非金信用债的比重一定程度上可以体现城投债交易的拥挤度,2022年以来,城投债成交有三次拥挤度的突然上升,分别对应2022年末的踩踏式理财赎回潮、2023年9月一揽子化债政策下特殊再融资债的首次发行、2024年10月的股债跷跷板行情。未来,在化债行情下,预计城投债的交易拥挤度还会不断下降。

在资产荒和低利率环境下,机构普遍采用拉长久期和信用下沉的策略来增厚收益:去年以来市场开始更多参与中长期限品种交易,去年6月,3年以上成交占比首次超过1年内,表明市场对于长久期信用债的关注度明显提高。AA(2)城投债成交量每年上升一个台阶,2022~2024年均成交从1000亿升至3500亿。表明低等级信用债的市场参与者不断增加。成交占比从2022年初7%上升至30%附近,反映出交易拥挤度较高,机构信用下沉的策略同质化严重。

二永债方面,目前二永债的成交额仍未突破在2022年末理财赎回潮中创下的高点,但2023年以来的成交拥挤度不断上升,成交占比已从低位上升了10个百分点。2025年1万亿特别国债补资本,二永债审批放缓,预计净融资将弱于去年,资产稀缺性提升,市场参与度仍将维持高位

具体来看,机构的交易行为在债市趋势性下行过程中有何差异?

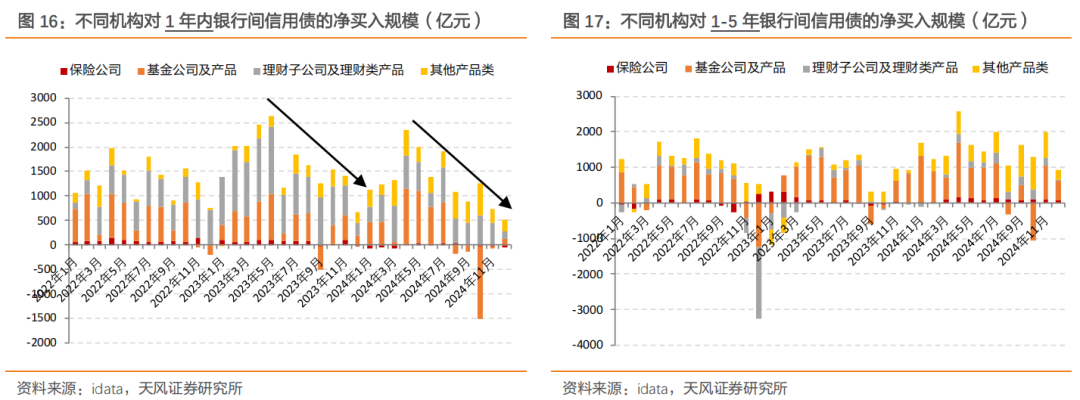

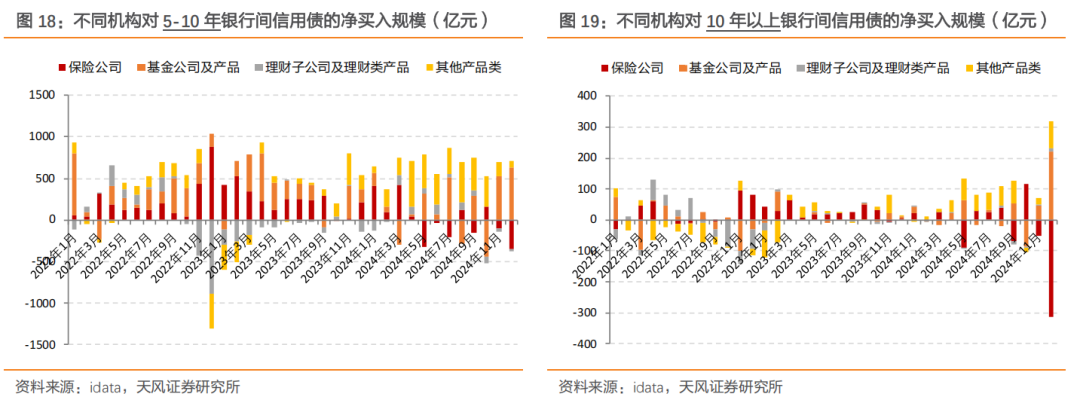

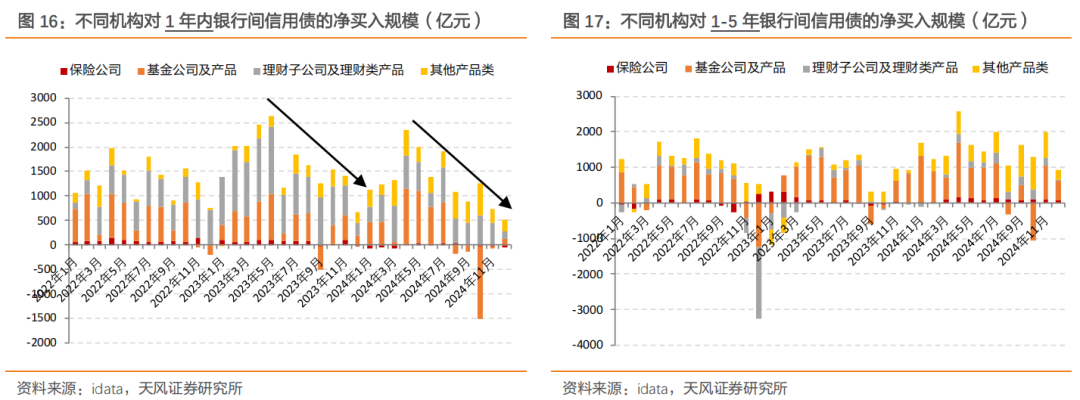

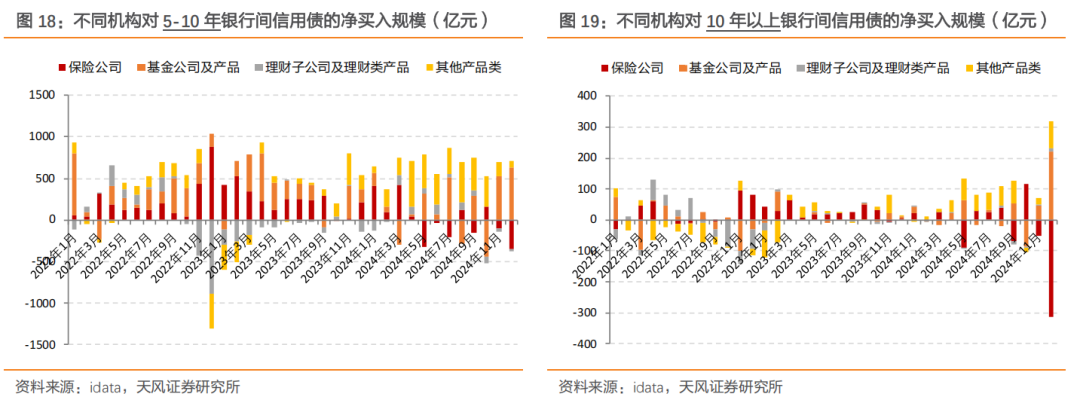

1年内超短期主流机构以配置为主,理财、其他产品类和基金是主要买入力量。从买入时点来看,机构普遍在每年三四季度减少对超短期品种的配置。1-5年期限的配置主力是基金和其他产品类,去年以来配置力量有所增强。机构对5年以上品种有一定分歧,保险在2023年大幅增持,但去年的买入力度有所减弱,并在下半年进行了止盈操作,基金和其他产品类则承接了大部分超长债的保险卖盘。

从机构角度:

1、基金

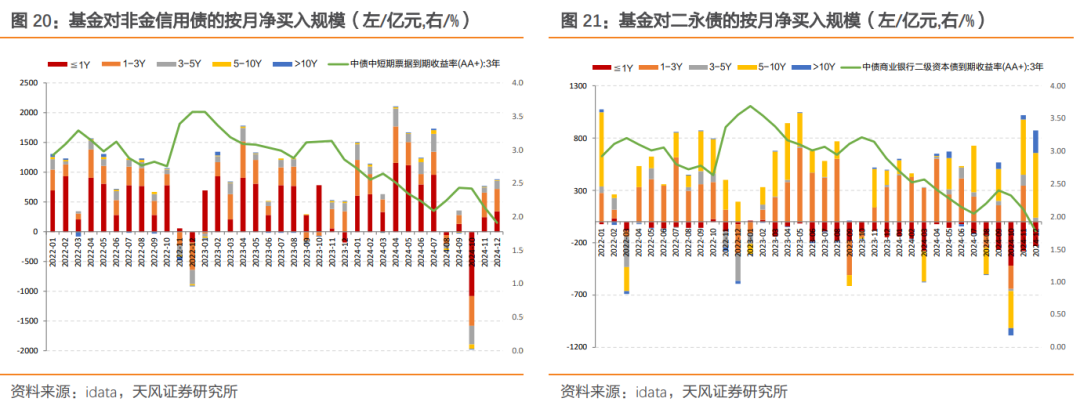

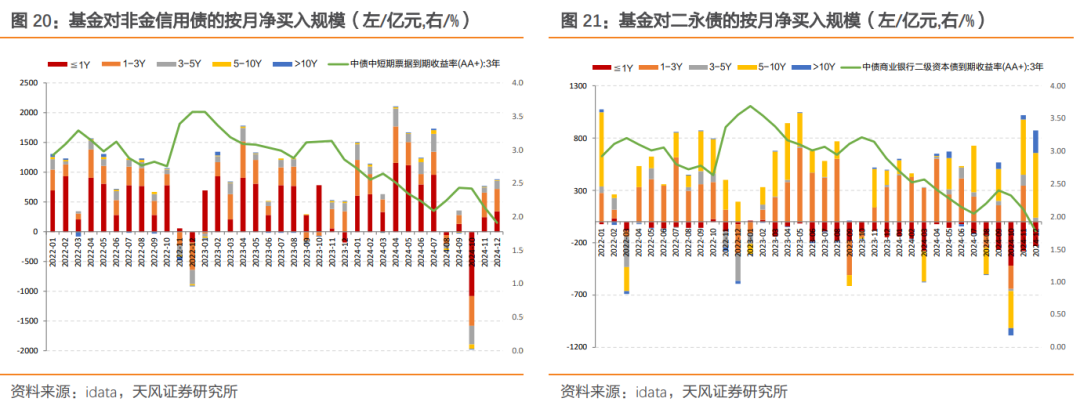

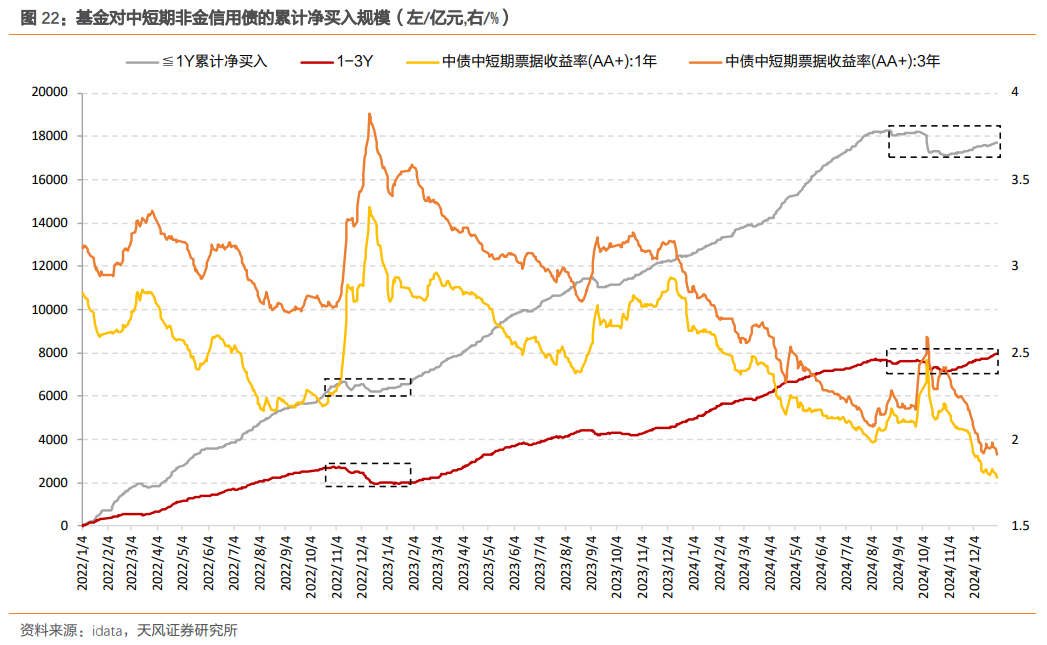

同时期下,基金偏好通过二永债来拉长久期,对长期限二永债的配置比例明显高于非金信用债。

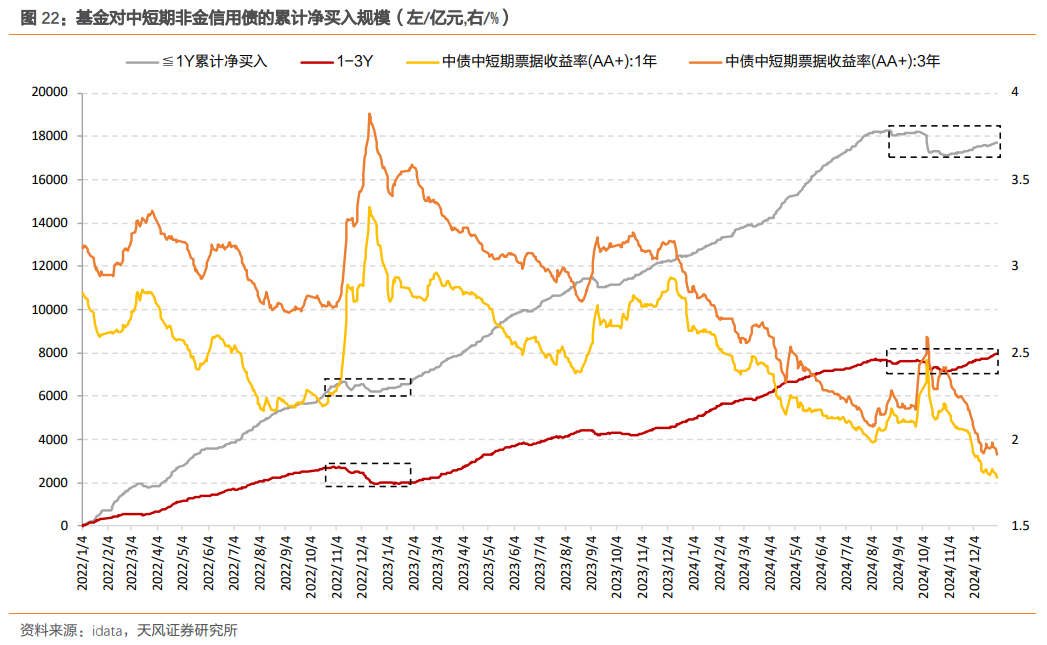

由于负债端相对不稳定,基金在债市调整时的净买入规模往往也出现较大波动,比如2022年11-12月、2024年8-10月,对非金信用债分别净买入-1369.09亿元和-2191.09亿元。而在10月后的修复行情中,基金选择首先买回1-3年期品种,累计净买入规模达到近三年新高,一定程度反映出基金对拉长久期来增厚收益更加迫切。

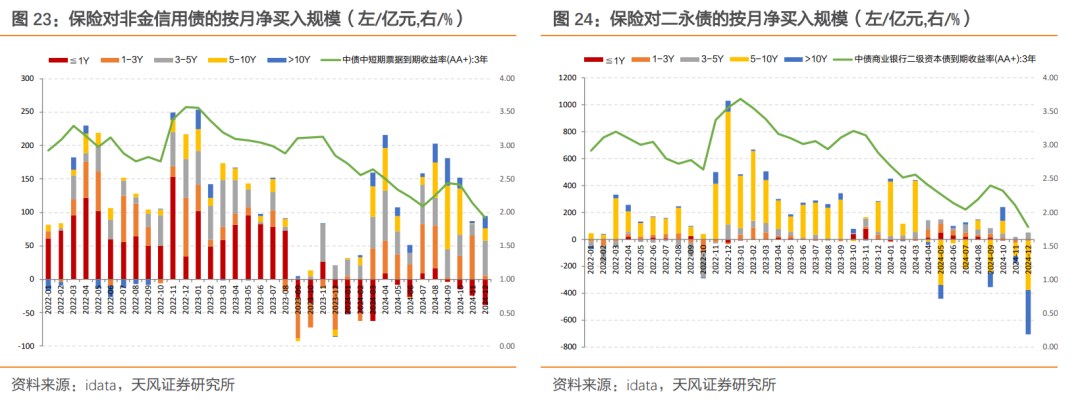

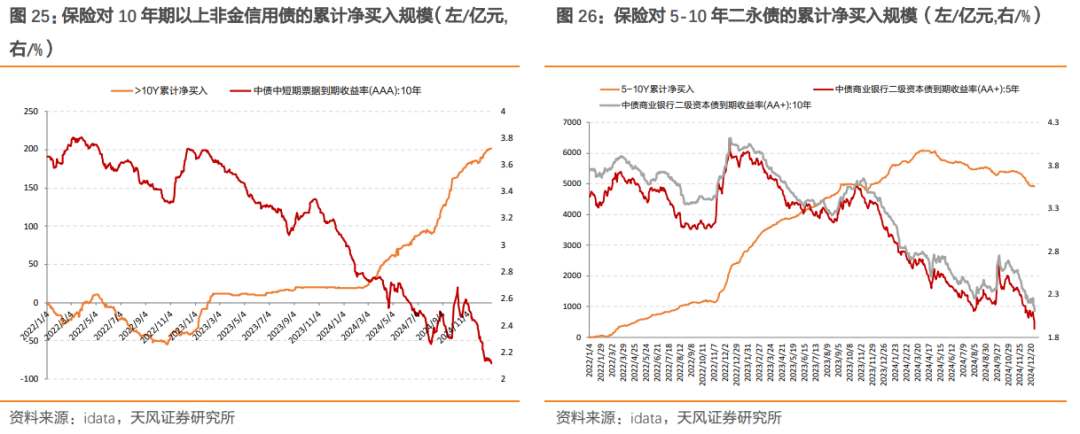

2、保险

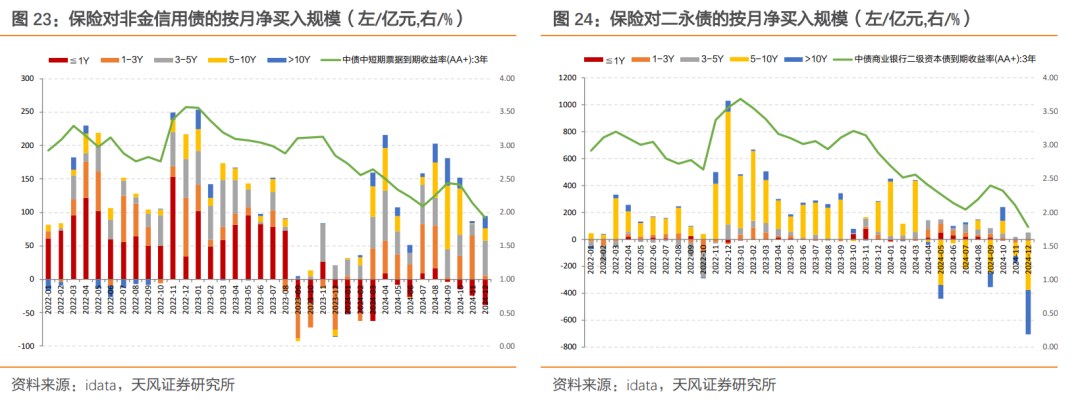

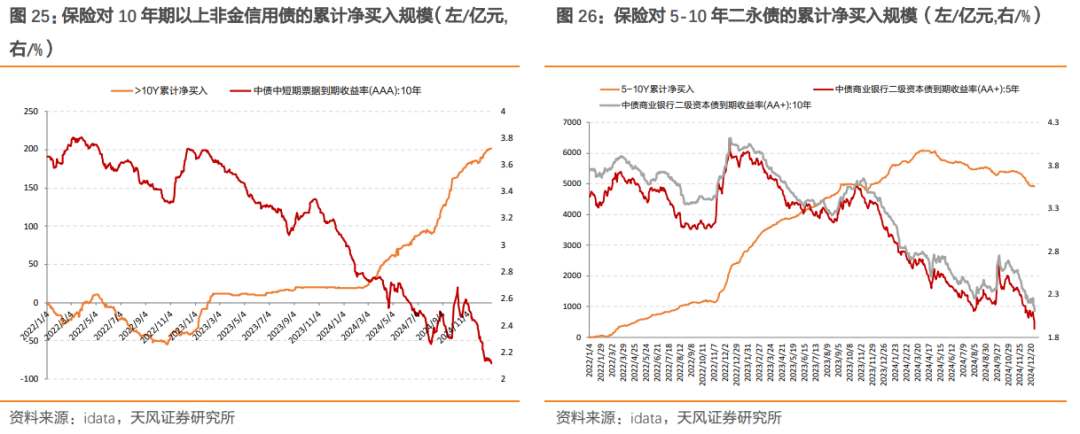

从月度交易情况来看,保险在多数时间对非金信用债均为净买入。在信用债收益率上行时,保险常常逆市增配,比如2022年11-12月、2024年8-10月。但利率债的供给冲击会影响保险对信用债的二级交易,比如2023年9-12月利率债发行规模骤增,分流了部分信用债配置需求,保险明显减持非金信用债。

分期限来看,2022年~2023年8月,保险主要增持1年内短期限非金信用债,2023年9月后,保险明显减少了短期限非金信用债的配置力量,转而增持中长期限。以10年期以上的超长期非金信用债为例,2024年3月后,超长期信用债的发行放量,保险对超长期非金信用债有大幅增持,且在收益率调整时仍在逆市买入,主要得益于保险的负债端较为稳定。但同期,保险为适应新记账准则,对超长期的二永债在不断减持。

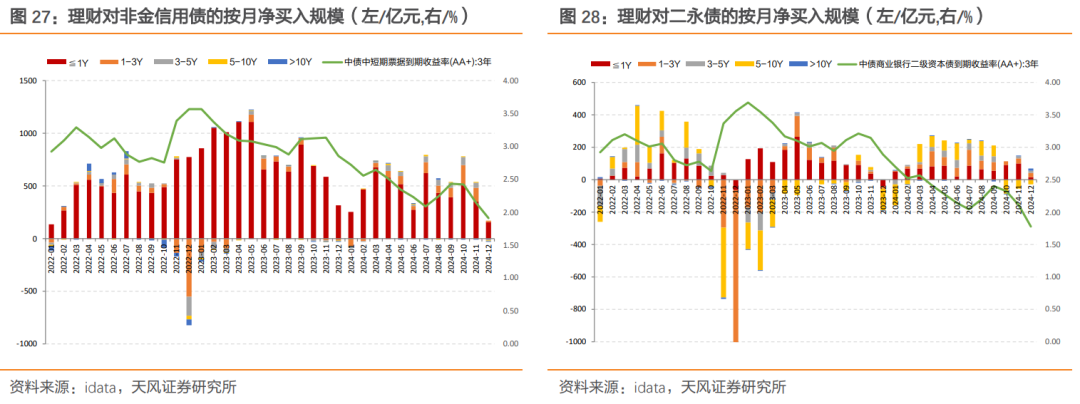

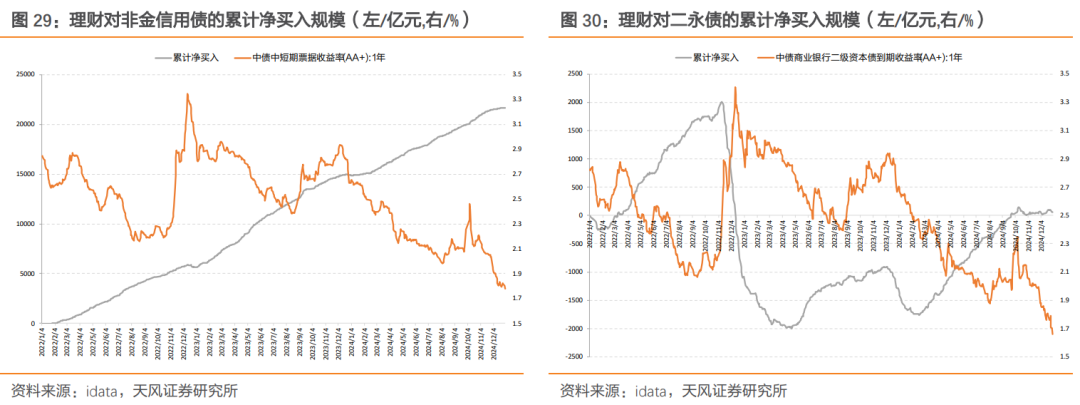

3、理财

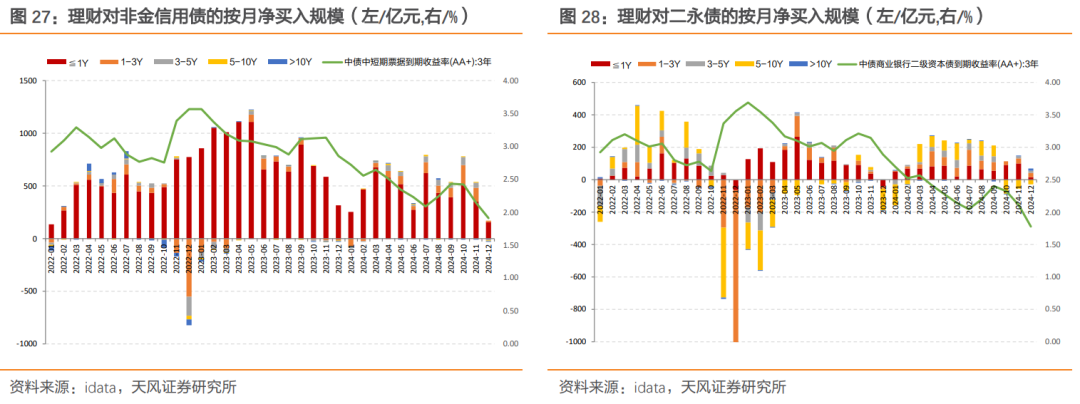

理财的负债端较短,流动性要求高,是1年内的超短期品种的主要交易机构。

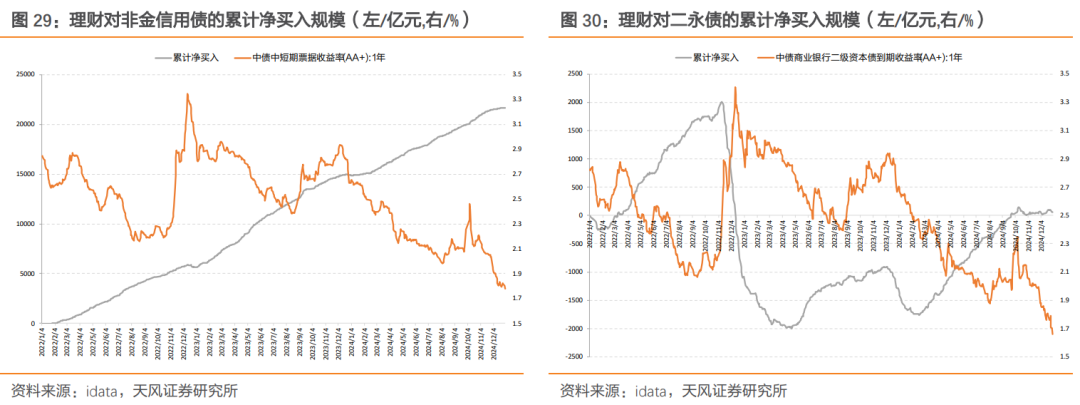

理财在2022年底的赎回潮中大幅抛售二永债,赎回潮余波之下,理财为求净值稳定,2023年对1年以上的信用债持续净卖出。2024年理财为增厚收益选择拉长二永债久期,对二永债的净买入规模持续增加。

此外,由于银行资金回表、到期赎回等因素,理财往往在年末减少对信用债的买入力度。

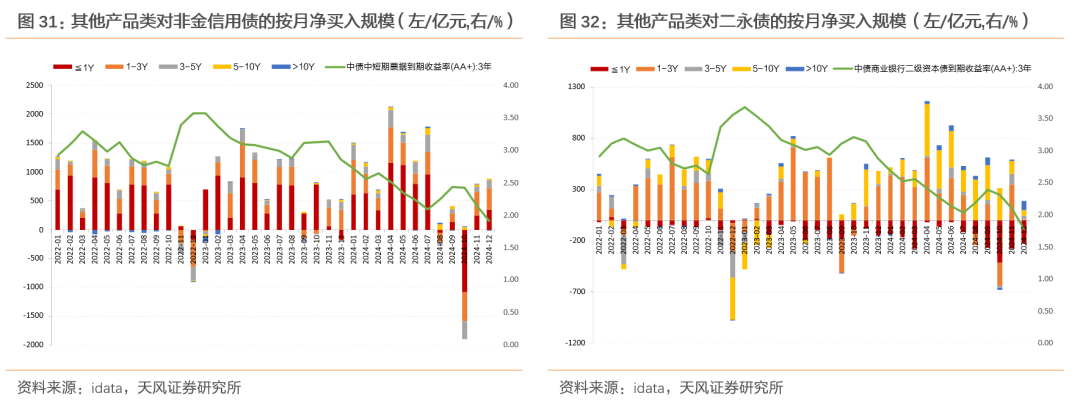

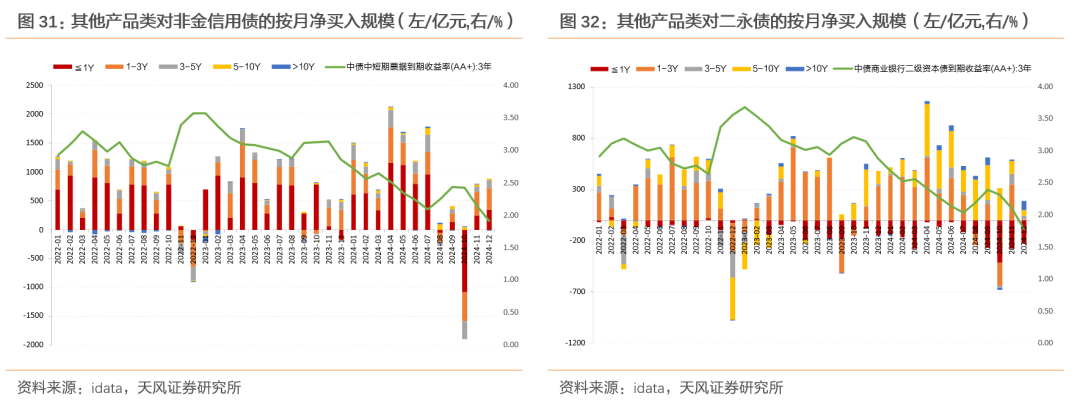

4、其他产品类

我们在2024年12月17日《如何看待理财估值问题?》中分析过其他产品类受银行理财影响较高。

从买入期限来看,其他产品类对1年以上期限的信用债净流入在明显增加,并选择通过二永债来拉长久期,对二永债“卖短买长”。理财或将对净值影响较大的中长期债券通过信托通道购买。

宏观经济发展超预期,政策出现超预期变化,数据统计或有遗漏。

证券研究报告:《债市历史启示录--2022~2024 信用债复盘》

对外发布时间:2025年2月12日

报告发布机构:天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师:

孙彬彬 SAC 执业证书编号:S1110516090003

孟万林 SAC 执业证书编号:S1110521060003涂靖靖 SAC 执业证书编号:S1110524100002